アイトラッキング調査

アイトラッキングとは、人間の視線の動きを追跡・分析する手法です。視線を追跡することで、見ていない箇所を正確・客観的に知ることができるため、デザイン上の評価要素の把握や、UIの設計、レイアウトの検証に役立てることができます。

自然な視線をリアルタイムに分析

視線を追跡する装置(アイトラッカー)にはさまざまな種類がありますが、近年の調査では、近赤外線の角膜反射のパターンから、左右それぞれの目の注視点を推定する、非接触型のものがよく用いられています。非接触型のアイトラッカーは、頭部を固定したりする必要がありません。調査参加者に評価対象物を見てもらうだけで視線を追跡することができるので、ユーザーへの負担も少なく、自然な視線データを得ることができます。

また、調査参加者が見ているそのときに、リアルタイムで視線を確認することができる記録・分析ソフトウェアもあります。インタビューの際、調査参加者の注視をリアルタイムで把握した上で、注視した理由を直後に確認することができます。また、インタビューの終了後すぐにデータを視覚化することもできます。

アイトラッキングで何がわかるのか

データの視覚化の方法(アウトプットの種類)としては、代表的なものが3つあります。1つは、インタビューの際に、調査参加者が見ているものと同じ映像の上に視線の動きがプロットされた映像です。それを、リアルタイムで、または、録画で確認します。

その他に、視線の動きを分析する「ゲイズプロット」と、視線の注視時間を分析する「ヒートマップ」があります。

視線の動きを分析するゲイズプロット

ゲイズプロットは、視線の順序と注視時間を表したものです。

視線の順序は丸の中の数字で、注視時間は丸の大きさで表されます。

一人ひとりの視線の動きを追って分析することが可能です。

視線の注視時間を分析するヒートマップ

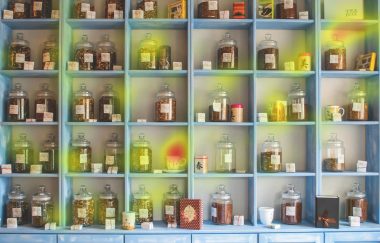

ヒートマップは、視線の注視時間をサーモグラフィのように視覚化したものです。

上図では、長時間注視された箇所から短時間注視された箇所にかけて、赤→黄→緑で塗られています。

複数の調査参加者の注視点を重ねることで、全体の傾向や特徴を把握することができます。

アイトラッカーの2つのタイプ

アイトラッキングを行う装置(アイトラッカー)には、主に2つの形状があり、調査参加者に見てもらうものによって使い分けます。

ディスプレイ一体型は、静止画・動画・PC画面などの2次元のものを提示し、それを見る視線を計測するのに向いています。

帽子型(メガネ型)は、部屋・走行中の道路などの3次元空間での視線の動きを計測するときに用います。分析は3次元空間のままではなく、注視点がプロットされた映像を見ながら2次元空間に落とし込んで行います。

弊社では現在、ナックイメージテクノロジー社のアイトラッカーを利用しています。

どのように活用するか

デザイン評価・ユーザビリティテスト

Webサイトのトップページや商品の画像を調査参加者に見てもらい、よく見られている「部位」や見られている「順序」と関連づけてそのデザインに対する評価の視点を分析します。それにより、情報の配置の妥当性の検証や、商品デザイン要素の注目度合いを把握することができます。

また、図やテキストなどを調査参加者に見てもらい、必要な情報が目に入るか、わかりやすいか、といったユーザビリティテストにも利用できます。調査参加者がその情報に目を向けていなければ、その誘目性(配置・大きさ・周囲とのコントラストなど)に課題があり、逆に、目を向けていてもその情報を理解していなければ、説明に用いた図や言葉のわかりにくさに課題がある可能性が高いとわかります。

観察ポイントの把握

図や写真などを調査参加者に見てもらい、そのどこに着目しているのかを把握します。

図や写真などを見ながら発話してもらったり、注視点をプロットした動画のリプレイを見ながら解説してもらったりすることで、視線の動きとそこに注目した理由をセットで把握し、分析に役立てます。

専門が異なる人同士や、熟練者と初心者とを比較することで、その人たちの着眼点の違いを明らかにすることができます。

注視の事実とともに、その背景を把握

「見ていた」と「気づいた」と「理解した」は異なる

アイトラッキング分析では視線の動きやどこを見ていた(逆に見ていなかった)かという事実のデータは取れますが、それだけでは単に対象が目に入っただけか、「気づいた」(認知)のか、「理解した」のかどうかまでは測定することはできません。

視線の動きは必ずしも意識とは一致しない

ユーザーの視線の動きは必ずしも意識とは一致しません。目はどこか特定の場所を注視していても意識は別のことを考えていて認識していない場合もあります。また、アイトラッキングでは視界の中心部を測定するため、周辺視野については「見ている」のか不明確なところがあります。

だからこそ、行動の背景の把握が重要

このような限界を踏まえ、アイトラッキング分析によって得られる「視線の動き」という事実データ以外に、行動の背景(コンテキスト)の把握が重要です。