インタフェース概念の変化

マンマシンインタフェースとかユーザインタフェースといった言い方が流行っていた時代、主に1980年代から1990年代、と現在とでは、インタフェースという概念の持つ意味合いが相当変化してきていると思う。

当初のインタフェースは、コンピュータに関連するものも、そうでないものも、基本的にシングルユーザが相手であり、インタフェースは、機器に対峙するユーザと機器とのインタフェースとして捉えられていた。そこで個人の人間工学的知見や認知工学的知見がインタフェース改善のために利用された。佐伯の第一接面や第二接面という考え方も、暗黙のうちに個人としてのユーザを念頭におき、それにとって両接面を経由して、如何に対象となる機器やシステムを見えるようにするかを目指した問題提起だったといえる。

コンピュータの主にソフトウェア的なインタフェースが検討対象となり、ヒューマンコンピュータインタラクションという言い方が使われるようになっても、その場は基本的にはシングルユーザだったといえる。WEBインタフェースの改善はその典型的な場面であり、ユーザブルなウェブサイトを構築するためのユーザビリティ工学からの指針が多数提案されたが、基本的にはいずれも個人としてのユーザに対してそれを最適化するためのものだった。

ユーザビリティの分野にユニバーサルデザインの考え方が入ってきて、そうした個人ユーザが実は多様な特性を持った人々の集合体であることが認識されるようになったが、それでも多様な個人ユーザが個々の利用状況において適切に機器やシステムを利用できるようにする、ということを目標としていた。

また、状況論の立場から、単に接面としてインタフェースを捉えるだけでなく、ユーザの置かれている場や状況を考え、時間的空間的な状況の中に位置づけられたものとしてユーザの利用状況を捉えようとする見方もでてきたが、これも中心に考えられてきたのはシングルユーザである。ただし、この考え方が導入されることによって、接面という意味合いでのインタフェースは、ユーザをくるむものというニュアンスで大分変化することにはなった。

例外的に監視制御システムやグループウェアなど、社会的な相互作用を重視すべき場面も取り上げられてきた。そこでは組織としての業務分析などの活動が行われてきたが、まだ、その時代には、こうした組織的な相互作用というものは部分的にしか取り上げられていたに過ぎない。

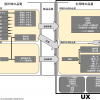

しかし、HCIの対象が教育システム、企業システム、医療システム、都市や交通のシステム、といった大規模システムにまで拡大するようになると、シングルユーザ的なインタフェースのとらえ方では対応しきれなくなることが分かってきた。これらの大規模システムでは、まず関係者の種類が多い。医療システムの場合には、医者、看護師、検査技師、薬剤師、事務方、患者、家族や友人、救急隊員など多様な人々がそこに関与する。さらにそこで行われる処理も多様である。状況にもとづいて柔軟で臨機応変な対応が求められる。しかしながら、それらの人々の間の情報伝達や意志決定は、これまでは必ずしも有機的な情報統合にもとづいて行われておらず、ある意味では部分に分離された局所的な情報処理として行われてきた面がある。

こうした大規模システムが適切に運用できるようにするためには、情報通信システムの導入が不可欠と考えられるが、たとえそれを導入したとしても、基本は人と人との間での情報の伝達であり、情報通信システムを利用するより対面を利用した方が適切な場合もある。したがって、システム全体としては、情報通信システムと対面システムとが融合し、その中で人と人の相互作用が行われるものになるだろう。このような場面を考える時、インタフェースという平面的な用語はもはや適切とは考えられない。インタフェースという用語の内包を拡大して利用しつづけるという方向もありうるが、もっとその性格を的確に表現する用語、たとえば情報環境といった表現を用いた方がいいようにも思われる。

記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。