人工物発達学のアプローチ(3) 意味性との関係

ある製品やシステムが市場から消えた理由にはたくさんの可能性が考えられるが、失敗分析というのはそれを値付けやデザインのせいにすることではない。その製品やシステムが本質的な目標達成にどれだけ関わっていたかを考えることであり、その意味で、人工物発達学の視点は有効であると思う。

(「人工物発達学のアプローチ(2) 目標を同定する」からのつづき)

客観的品質特性、主観的品質特性、および意味性

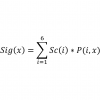

筆者は、経験工学の概念を整理するなかで、人工物の特性を客観的品質特性(ユーザビリティや機能性、信頼性など)と主観的品質特性(審美性や愛着感など)、および意味性(ありがたさなど)の三つに区別し、それが満足感という総合的な従属変数に寄与する独立変数であると考えている。その文脈で、人工物発達学と意味性の関係については、次のような人工物発達学の原理を整理した。

- 長く利用されてきた人工物は、その実現方式の如何を問わず、ユーザにとって意味のあるものである

例: スプーンや箸などの食具、刀や包丁やナイフという道具、鉛筆やペンや筆などの筆記用具、ベッドや布団などの寝床 - 達成しようとする目標に関して客観的品質特性が低いものは、より高いものによって取って代わられる

例: カセットテープがメモリーレコーダに、でこぼこ道が舗装道路に、CRTがLCDに、8mmビデオがハードディスクビデオに - 客観的品質特性が同等であれば、主観的品質特性がより高いものによって取って代わられる

例: 煎餅布団がマットレスに、不味い食事よりは美味な食事に(価格が同等なら) - 客観的品質特性に関する利得と損失の関係によって、同等の代替方式の並存することがある

例: 割り箸は一見粗末だが廉価、それに対し塗り箸は美しいが高価で、両方とも存続している - 時に新規性の故に代替案と思われるものが出現することがあるが、意味性が低減している場合には、それは消失する

例: DVD直接録画方式のビデオカメラ - 時に主観的品質特性に過剰なウェイトのかかることがあるが、それは装飾品として意味があると考えられ、実用という観点からは意味がない(または低い)ことがある

例: アレッシのレモン絞り - 意味性の程度は、ユーザ特性と利用状況によって変動する

例: ダウンジャケットは寒い時にこそ意味がある

目標達成としての意味性

さて、意味性を考える際に重要な目標達成だが、それは基本的には多様な民族に普遍的な動詞(サ変動詞を含む)によって表現されると考えている。それは、誰かにある情報を伝えるとか、ある場所にでかける、という具合である。どの言語にも動詞はある。そして、古今東西にわたり、普遍的な目標達成、すなわち基本的な欲求や行動は動詞として表現される。もちろん、例えば食事の前に祈りを捧げるか否かといった具合に、文化的に派生する目標達成もあるし、英語のcomeが日本語の行くと来るの両方の意味を持っているように、言語体系によってその意味するところは異なっているから、動詞の解釈や位置づけには文化圏ごとに慎重な姿勢が必要だが、同一文化圏であれば共通のベースとして考えて良いと思っている。さらに文法的な観点からいえば、客観的品質特性や主観的品質特性は、その動詞に対する(連用)修飾語という位置づけになるとも思われる。誰かにある情報を伝える場合に、早く伝えるのか、正確に伝えるのか、というようなことである。そうだとすれば、修飾語(客観的/主観的品質特性)を考える前に、まず動詞(目標達成としての意味性)を考えることが基本になるわけである。そうすると、トップダウン的に動詞から考える場合には、次のようなアプローチが考えられる。

- 「~する」「~させる」という動詞が基本的目標

例: 音楽を聴く - その目標達成の手段・方法としてのどのような人工物が考えられるか

例: 音楽を聴くための人工物としては、楽器や声もあるし、ラジオなどの放送メディア、プレーヤのような再生メディアなどがあり、それぞれやり方は異なるが、音楽を聴くという目標達成を支援している - その人工物の特徴はどのような点にあるか

例: ライブ演奏には場を共有して楽しめるという特徴が、放送メディアには自分が持っていない音楽を楽しめるという特徴が、再生メディアには(どこでも)自分の好きな音楽をいつでも楽しめるという特徴がある - さらに良い形はないか、その実現を阻む要因は何か

例: 音楽を聴くという状況は、現在普及しているものの他にないだろうか(たとえば風呂に入りながら音楽を聴くという状況は今では特に目新しくないが、50年前には考えにくかった。それは機器の大きさや感電の危険性がそれを阻んでいたといえる。

ただし、こうしたトップダウン的な考察は、実際にやってみると、たとえばどこから手をつけていいのか分からないとか、具体的なレベルに落とし込むのが難しいといった理由で、案外困難なものである。その意味では、人工物発達学の考え方を理解したうえで、ボトムアップ的なアプローチを取ることを推奨したい。

具体的には、過去にリリースされた製品やシステムを例にとりあげて、それが現在まで継続して利用されているのはなぜか、あるいは、しばらくしたら市場から消え去ってしまったのはなぜか、を考えてみる、ということである。特に後者、つまり失敗についての分析をきちんと行う上で、人工物発達学の視座は有用なものになる。企業にいた経験を振り返ってみると、失敗した製品やシステムがあったときには、その原因の分析をきちんとせず、「さあ次はがんばろう」的な姿勢で「前にのみ」進もうとする姿勢があるように思う。しかし、失敗を考えることは成功のための足がかりとなる。

人工物発達学の視点からの失敗分析

なぜ市場から消えたのかを考えるときには、たくさんの可能性が考えられる。値付けが高すぎたというのもひとつだし、デザインが悪かったというのもひとつである。しかし、本質的な目標、つまり本当に意味のある製品やシステムだったとき、値付けやデザインがどれほどその正否を左右するだろうか。本当に必要であれば、値段が高くても、あるいはデザインがださくても、人々はそれを買いたいと思うし、実際に購入する人も多いだろう。したがって、失敗分析というのは、それを値付けやデザインのせいにすることではない。その製品やシステムが本質的な目標達成にどれだけ関わっていたかを考えることである。その意味で、人工物発達学の視点は有効であると思うし、もっと活用していただきたいと考える。

シリーズ「人工物発達学のアプローチ」

- 人工物発達学のアプローチ(1) その目的と経緯

- 人工物発達学のアプローチ(2) 目標を同定する

- 人工物発達学のアプローチ(3) 意味性との関係

記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。