人間工学はどこまで普及するのか

人間工学は、政治との接点は断片的で、経済効率向上に寄与しうるという理解も浸透しておらず、モラルの点でもいまだしの感がある。この一つの要因は、消費者やユーザが人工物の不快さを自分の問題として認識していることにある。

人間中心設計という考え方を生み出した母体である人間工学は、その歴史を振り返るとたえずその普及について壁にぶつかってきたといえる。30年ほど前にIEA (International Ergonomics Association)が作った資料に、人間工学を実践すれば、これこれのメリットがあるという話をイラスト付きでまとめたものがあった。もう現物は紛失してしまったので、おぼろげな記憶に頼ると、エラーを減少させることによって金銭的な負荷を減らすことができるとか、安全になって人々が安心して働けるようになる、といった、まあ当然考えられるようなポイントが並べてあったように思う。しかし、今年のAPCHI-Ergofuture 2014に来てみても、同じような話題が論じられていて、要するに、関係者の努力にもかかわらず、いまだに十分に浸透しているとはいえない現状であることがわかる。

人間を動かせない人間工学

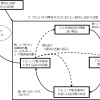

人間工学は実にもっともな主張をしてきたにもかかわらず、企業や組織がその実践を怠ってきた理由はいくつか考えられる。まず、人間を動かすには、政治(力)か経済(儲け)か価値観(モラル)に訴えることができなければならないと思う。

これについて考えると、まず人間工学は政治とは縁遠い位置にある。たとえばアクセシビリティのようなテーマであれば、人権に関係するということで、また、アメリカあたりに刺激を受けて法制化が整備されてきているということで、政治的な力を持つことができるようになっている。これにはアクセシビリティ関係者の努力もさることながら、アクセシビリティという人間の権利意識にかかわる問題だから、政治家としても倫理的な観点から動かざるを得なかった、という事情が反映しているように思う。

しかし、このような点について人間工学には強いところがない。平均的な人々を中心とした平均的な水準の生活を維持するために、人間工学が必要なのだ、という主張では、政治は動かない。それは「そうなれば良いかもしれないね」というレベルの認識しか、政治家には持たせられないからだろう。もちろん、小学校の椅子や机の高さなどを設定する際には、あるいは道路照明が安全を維持するのにどのくらいのレベルであるべきかという基準を設定する際には、人間工学的なガイドラインが政治的枠組みに適合しているが、政治に関われる場面としてはそうしたあたりしかないだろう。しかも、そうした政治との接点は、断片的かつ個別対応的であり、国をあげて人間工学に取り組もうという姿勢につながることはない。

経済の観点から見ても、人間工学が経済効率の向上に寄与しうるという理解は浸透していない。製造業各社は、売れる物、ヒットする物には血眼になるが、それは人間の新奇性に対する活動であって、人間工学が提唱するような状況になって当たり前という人間工学の観点は、現実には世界における浸透がまだ十分ではないにも関わらず、結果的には等閑視されているに等しい。既に製造業におけるモノ作りの流れは固定化してしまっており、もちろんその流れを変えようとする提案も起こりつつはあるが、既存のモノ作りの流れのなかでは、人間工学を取り込むための要員の配置や開発工程の組み直しは行われていない。

モラルという点でも、いまだしの感は否めない。人間工学者同士はそうしたモラルを語りあっているけれど、結局、それらは学会の世界のなかでのことであり、外部の世界には出て行かない。きわめて自閉的な状況に陥ってしまっている。

消費者やユーザが、不快さを自分の問題として認識してしまう

こうした状況になっている一つの大きな要因は、消費者やユーザの態度にある。人間は、何かやりにくいことや不満に思うことがあると、当然そこに不快さを感じる。人間工学が十分に反映されていない人工物に接したとき、当然、消費者やユーザは不快さを感じている筈である。しかし、そうした場面の多くは個人的な場面であり、消費者やユーザはそうした問題を自分の問題として認識し、それへの対応を何とか個人の努力で改善してしまおうとする。改善できないことがあればそれをあきらめるし、なんとか改善できればそれで良しとしてしまう。つまり、消費者やユーザの声は各個人の棲息するカプセルのなかのできごとであり、それらが寄り集まって大きな社会的な声になることがない。

さらに消費者やユーザは、そうした問題が人間工学の問題であるという認識をもっていない。こうなればもうその先は見えている。人間工学は、そこに関係する人々が如何に努力をしようとも、社会的要請という大きな声を背景にして活動することができない状況にあるのだ。この状況を変えないことには世の中は変わっていかない。そして、そのための方策をいまだに見いだせていないのが人間工学の不幸というべきだろう。

記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。