新聞に学ぼう

ネットニュースのインタフェースは、新聞紙面のインタフェースと比較して劣っていると思う。何もかもがごちゃごちゃなのだ。紙面(画面)の全体配置と各画面の構成などを改めて検討すべきだろう。

衰退するオールドメディア

新聞が衰退していることは以前から報じられていた。テレビの衰退も言われている。週刊誌などの雑誌も、書籍離れが指摘されており、芳しい状況ではない。こうしたオールドメディアは徐々にネットなどの新しいメディアによって駆逐されているのが現状といえよう。

この点を詳しく確認するために、総務省情報通信政策研究所が2024年6月に発表した「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」を参照してみた。

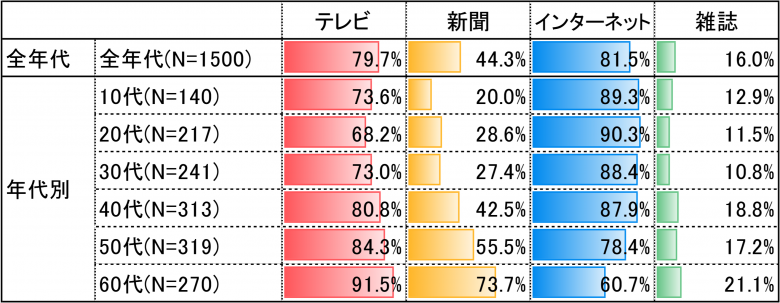

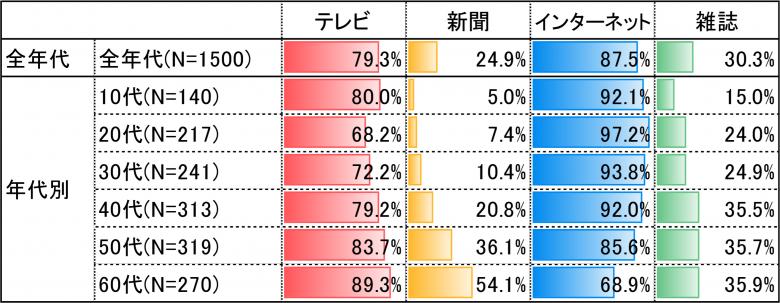

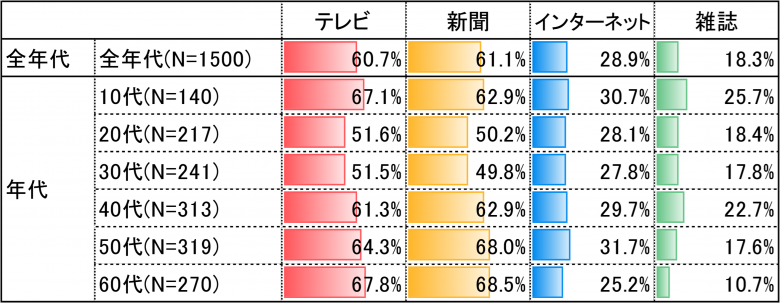

その中から、表1 情報源としての重要度、表2 娯楽としての重要度、表3 各メディアの信頼度、を以下に引用する。

まず情報源としての重要度については、インターネットの重要度が高く、60代でも60.7%になっていることに驚かされる。テレビは、高齢者では予想される通り91.5%と高い比率になっているが、10代でも73.6%と意外に高い比率になっており、世代を通じて比較的高い重要度の認知がなされている。しかし、新聞となると、60代が73.7%であるのに対し、10代では20.0%と落ち込みが激しい。いいかえれば、若い世代ほど、新聞を重要な情報源とはみなしていない、ということになる。これが文字通り「重要度」についての認知度なのか、あるいは単に「慣れ親しんでいる」という意味での認知度なのかは精査が必要になるだろうが、ともかく情報源としての新聞の位置づけに著しい世代間格差のあることは確かだといえよう。

次に、娯楽としての重要度の表を見てみると、傾向としては、情報源としての重要度と類似した傾向が見受けられる。つまり、インターネット、ついでテレビの比率が高く、新聞は特に若い世代できわめて低い比率をしめしている。同じくオールドメディアといわれながらも、新聞にくらべてテレビの比率が全般に高いのはすぐに芸人が登場する娯楽番組が多くなっている最近の状況をみるとうなずけるものがある。

次は重要度ではなく信頼度である。情報源としての重要度が高かったインターネットは全世代でガクンと信頼度が低下しており、新聞はテレビとほぼ同等の高い比率、およそインターネットの二倍ほどの比率を示している。この点はとても重要だと考える。

メディア間の関係

新聞の凋落は、テレビの凋落とならんで話題になっているが、上記の表、特に情報源としての重要度と信頼度の表を比較した場合、新聞とインターネットとの逆転関係は注目すべき点だろう。つまり、新聞というメディアは情報源として重視されていないのにもかかわらず、信頼度は高くなっているのだ。

新聞とインターネットの関係だけでなく、新聞とテレビの関係についても同様のことがいえるだろう。ひところ、テレビの報道番組で、各社の新聞紙をスタジオに並んだボードに貼り付けて、それをカメラで拡大してみせていたことがあった。それをみて、はぁ、テレビも取材力が新聞程にはないんだな、と慨嘆した記憶がある。しかし、テレビは組織的活動を行っており、報道部局も保有している。細かいできごとをまんべんなく報道する余力はないにしろ、大きなニュースについては海外からの情報を翻訳編集したり、国内の支局の人員を総動員する程度の力はあるのだろう。だが、新聞はそれ以上の取材力を持っている。

翻ってインターネットに目を移すと、ネットには取材力はほとんどない。新聞やテレビで報道された情報の一部をバラバラに報道してみたり、YouTubeなどでは全くの個人の主観が事実かのように「報道」されてしまっている。これでは誰がみても、情報を信頼できるかといえばテレビか新聞だろう、と考えてしまうようになるだろう。

テレビ報道の弱点

テレビによる報道の一番の強みは画像、特に動画像や音声・音響を表示できることだろう。もちろん、この点はインターネットも同様であり、新聞が逆立ちしても追いつけない部分である。

しかしテレビの一番の弱点は、情報のパスが視聴者の側からすると一つしかなく、時間によってそれを分割利用せざるを得ないところだ。しかも、そこに広告が割り込んでくる。だから、報道番組などでは複数ある情報に優劣をつけざるを得ず、かつそれぞれの情報に適切な時間を配分し、広告も考慮して、それらのトータルを番組の時間枠にぴったりと収めなければならない。

しかも、複数ある情報への優劣の付け方がバランスよく行われているかというと、そんなことはなく、同じようなコンテンツ、最近でいえば米不足といったテーマについて多くの時間を割り当て、しかもそれを番組枠ごとに繰り返している。しかも、局の独自性はどこにあるのか、というほどに各局おなじような優劣付けになってしまっている。

こういう放送の仕方をしている限り、視聴者は徐々にテレビというメディアから離れていってしまうことになるだろう。その意味で、テレビ局がインターネットでの報道をやり始めるという話を聞いたときには、ちょっと期待できるかな、と思った。しかし、現在の新聞社のネットの使い方同様、現在のテレビ局のネットの使い方は最適なものとはいえない。

インターネット報道の弱点

新聞社やテレビ局の一部はインターネットでの配信も行っているが、そのやり方がまずい、と筆者は思っている。インターネットの利点は、マルチスレッドと言える点である。同時に複数の情報を並行して流しておいて、視聴者がそれらの中から関心のあるものを選べるという形、これはインターネットならではのものだろう。

特に取材力の貧弱なインターネットの世界では、強い取材力をもつ新聞やテレビ、週刊誌などの在来メディアにはかなうはずもなく、二番煎じであったり、怪しげなソースからの情報を流していたりする。テレビや新聞などであれば、チャンネル数も限られているので、信頼できると思ったソースからの情報を視聴すればいいのだが、インターネットの場合には、ソースが膨大にあり、どのソースがどの程度、どのようなコンテンツに関して適切な情報を提供しているかを判別しにくい。

ある程度の信頼のおける情報となると、新聞社の提供しているニュースを読むことになるだろうが、悪いことに、それらのニュースは頭の数百文字しか無料表示されず、残りを見るためには定期購読をしなければならないのが通常である。筆者は、日経や朝日新聞などいくつかのニュースサイトの定期購読をしたことはあるのだが、なぜか長続きせず、知らぬ間に購読料金を取られてしまっているという結果になることが多かった。タブブラウザで、タブを固定しておけばよかったのかもしれないが、入手できる情報量(文字数)の割に値段が高かった、ということも関係していたように思う。

ネットニュースのインタフェース

たとえば図1に示すmsnのトップページのインタフェースは、新聞紙面の一般的なインタフェースと比較して劣っていると思う。一言で言ってしまうと、何もかもがごちゃごちゃなのだ。新聞のように、一面、二面…社会面、といったような伝統的なカテゴリーわけがされていない。だからすべてをスキャンして関心のあるコンテンツをさがしまわらねばならない。一応、検索窓もあれば、カテゴリーメニューもついているが、それらを利用するのは手間がかかる。ちなみに、図2に示した朝日新聞のトップページのインタフェースも、基本的にはmsnと同様である。

しかも、各記事の文字数が少ない。ネット上だから写真はたいてい掲載されているものの、百聞は一見に如かずではない。文字の力を甘く見てはいけない。新聞の場合も紙面のサイズはきまっているから、その範囲内での裁量ということになるだろうが、それにしても記事によって詳しく報道されているものもある。記事の軽重の付け方という伝統的な仕事がなされていないのだ。

なぜ、こんなに分かりにくいインタフェースにするのか。新聞が伝統的に維持してきた紙面インタフェースのノウハウはどこに消えてしまったのだろう。まだスタッフ数も少なく、新聞社としては力を入れ切れていないのだろうか。この点が、筆者をイライラさせる最大の欠点である。

新聞社は大切にしよう

しかし、新聞社のネットインタフェースが劣っているからといって新聞社をつぶしてもいいとは全く思わない。一般のインターネットサイトに決定的に欠けている取材力をもっているのは新聞社だからだ。だから、紙の新聞がなくなってしまおうとも、新聞社は存続させるべきだと思う。インターネット上の新聞社としての生き残りをかけて新聞社には頑張ってほしい。

そのためには、紙面(画面)の全体配置と各画面の構成、課金の仕組みなどを改めて検討すべきだろう。新聞は短歌の欄や人生相談、株価指数、スポーツ、連載小説、テレビ番組表など多様なコンテンツがぎっしりつまっており、その中に広告もでかでかと掲載されている。しかし、それはそれでもいいじゃないか。それらが系統的に配置され、各画面がキチンと構成されていれば、動画や音を含めたコンテンツを視聴者が楽しめるようになるはずだ。なぜ新聞社はこの点にもっと真剣に立ち向かおうとしていないのだろう。大いなる疑問であり、また不快な点である。

記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。