トイレの安心安全とアクセシビリティ

場所によっては筆者(男性)でも犯罪への不安があり、男女別がトイレの安心・安全の第一条件とは考えない。アクセシビリティの点では、車いす利用者や子連れなど多様なユーザにもっと配慮すべきだと考える。

誰でもトイレ

いわゆる「誰でもトイレ」ないし「多目的トイレ」あるいは「多機能トイレ」は、2020年12月に国交省が改正した建築物のバリアフリー設計のガイドラインによって「バリアフリートイレ」と呼ばれることになった。これは、特に「誰でも」と呼ぶことにより、通常のトイレを使える人が着替えや化粧などのために長時間占有することによって、乳幼児を連れた人や車椅子利用者など、そこを必要とする人が使えなくなることを防止するという目的があったようだ。さらに、広いスペースが必要な車椅子用と、おむつ交換台が必要な子連れ用、人工肛門装着者のためのオストメイト用など、機能によって分散して設置することも考えていたようだ。しかし、これは少しやりすぎだったようで、利用者を戸惑わせる原因になってしまいかねない。筆者は寡聞にして、ここまで細分化されたトイレをまだ見たことはない。もちろん、着替えや化粧直しに使うようなケースもでてくるだろうし、場合によってはスペースが広いことを悪用して無料のラブホとして利用するような連中がでてこないとも限らないが、多機能性を集約した「誰でもトイレ」という考え方と名称は悪いものではないと思っている。

最近の話題

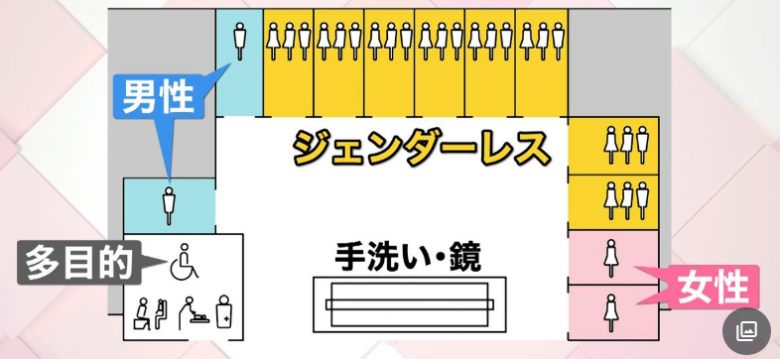

トイレに関して最近話題になった事例として、LGBTQ+の動きに連動して「ジェンダーレストイレ」とか「オールジェンダートイレ」というものが登場した。前者は新宿の歌舞伎町タワーの二階に設置されて話題になったが、トイレスペース全体のなかに女性用個室(2室)、男性用個室(2室)、ジェンダーレス個室(8室)、バリアフリー個室(1室)がコの字型に設置されていた(図1)ものの、手洗い場が共通になっていたことから、防犯上のリスクが懸念され、あるいは男性の前で化粧直しがしにくい、といった声が寄せられた。結局、ジェンダーレストイレは廃止され、女性用、男性用、バリアフリーだけとなり、それぞれの間に間仕切りを設置することになった。

たしかに図2のような空間に男性が3,4人いたとして(いや1人でもおなじことかもしれないが)、そこに女性が来たとしたら、ちょっと不安な気持ちになることは想像できる。このトイレの場合、すべての個室の前に共用のフロアを設けてしまったことが問題なのかもしれない。

オールジェンダートイレの方は、大阪万博のための大阪メトロの夢洲駅に設置された(図3)ものが話題になっている。他にも、成田空港第一ターミナルビルや国立競技場、日本女子大学、LIXIL新社屋などに設置されているという。

ただ、図3に挙げたピクトグラムは「オール」ということを意識しすぎているためか、それぞれが何を表現しているのかがわからなくなっている。さらに、図1でもそうだったが、男性がズボン、女性がスカートという固定概念からは脱し切れていない。

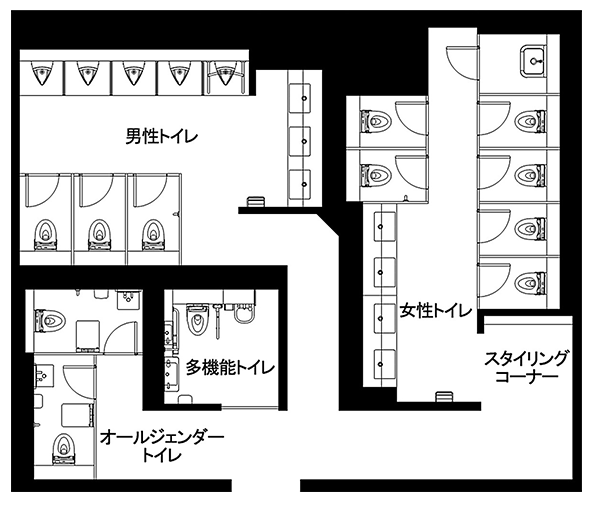

夢洲の平面図は見つからなかったが、図4はTOTOが提示しているオールジェンダートイレのものである。この場合は、トイレ前のフロアは共用でなく、男性と女性とが分離されているので、女性の不安な気持ちや化粧問題は解決されるだろう。ただ、オールジェンダートイレの方向に入口から左折する人について、ちょっと特別な目線を投げかける人がでてくるかもしれない。

夢洲のオールジェンダートイレについては、Xなどで万博開催前の今から議論が沸騰している(たとえばhttps://gen51.net/archives/11251/)。そこには「歌舞伎町タワーで失敗したやん。学んどらんのか🥹🥹普通に危険だろwww」とか「使いづらいのは女性やろ💦電車は女性専用作っといてトイレは共有か、、、訳わからん!」といったような声が寄せられている。

男女共用トイレ

男女共用トイレについては、1997年から2002年までFoxで放送された「アリーmy Love」の法律事務所にあるトイレが興味深かった。男女のスタッフが同一のトイレを使用しており、そこで色々な話をしたりするもので、ひとつの場面としてドラマに頻繁に登場していた。もちろん、このドラマでは「選ばれた」同じ職場の人たちだけが使用するトイレであるから面倒な問題は発生しないにしろ、こういうやり方もあるのだ、と印象に残った。

もちろん、男女共用トイレは日本でも昔からあったし、今でもコンビニや小さな食堂などでは一つのトイレしかなくて、それを男女で利用することも多い。二つのトイレがある場合には、男女に一つずつ割り当てている場合と、一つは女性専用、もう一つは男女共用にしているところもある。

男女別トイレの誕生

そもそもトイレが男女別になったのは、日本では1954年4月に発生した文京区小2女児殺害事件が大きなきっかけになったとされている。当時の学校のトイレは公衆トイレの役割も果たしていたそうで、外来者が普通に利用できる状態になっており、たまたまトイレの個室にはいっていた女児が、閉所恐怖のためだと思われるがドアを少しあけて用を足していたところを覗いた犯人が、女児の強姦殺害に至った事件だった。

そこで東京都教育庁は、翌月に都内の小中学校宛てに「新管理方針」を示した。具体的には、

- 学校長は男女のトイレを別にせよ

- トイレの個室は必ず戸を閉めるように学童に注意せよ

- 来賓と学童のトイレを別にせよ

- 授業のない教職員は小使とともに校内を巡視せよ

- 外来者の出入りには、必ず教職員、小使が見られる通路を通るようにせよ

- 学校の垣根や柵を厳重にし、無闇に外来者が出入りできないようにせよ

というようなもので、トイレの安心・安全を確保するために考えられたものだった。

この最初の項目が、男女のトイレを分けるきっかけになったと言われているが、この事件の場合は、男女が同じトイレを使っていたことが主原因だったというよりは、外来者が自由に学校のトイレを利用できたということの方がポイントだったように思う。

トイレの安心・安全と利便性

男女のトイレを分けることが、トイレの安心・安全の第一条件であるとは筆者は考えていない。地下街のトイレのように、誰が入ってくるか分からないような場所では、男性である筆者でもあまり安心できない、というか落ち着いて用を足せない。それは性的な暴行への不安ではなく、強盗などの犯罪への不安からである。たしかに女性の場合には、その両方の不安があるから、公衆トイレを男女別にすることも必要なことかもしれない。

ただ、性別に関係した問題点ばかりに注目するのではなく、アクセシビリティの点から考えると、車いす利用者や子連れの利用者、オストメイトなどの多様なユーザへの配慮にもっと力をいれるべきだと考えている。その意味ではジェンダーフリートイレなどに腐心するよりも、むしろ「誰でもトイレ」の数を7つとか8つに増やして用意するという考え方もできるだろう。安心・安全も重要なことだが、多様なユーザに対する利便性の向上も重要なことだからだ。

そもそも、トイレはどちらかというと日陰の存在であり、建築設計のついでに設けられるような付属物のようなニュアンスがあった。しかし、人間は食事をし、排泄をする動物なのだから、もっと排泄行為についても熟慮し、大きなウェイトをかけてしかるべきなのではないだろうか。トイレというのは、建築物を設計するついでに作られるようなものではなく、ひとつの目玉になってしかるべきだとすら思う。

ジェンダーの問題は、社会生活のなかで考慮すべき一つの側面ではあるが、あまり過度に神経質になるものではないようにも思う。トランプ大統領ではないが、人間「の外見」には男と女しかない、と言ってもいいだろう。これは若干極端かもしれないが、トイレの男女別については、当人の外見に適合した方を選べばよいと筆者は考える。男性の外見をしているが心は女性だ、というようなケースもあるのだろうが、人間、時には我慢も必要である。まだトイレの方が公衆浴場よりも面倒な問題を含んではいないだろう。

結論として、「誰でもトイレ」をたくさん作り、あとは男女別のトイレを用意するのがいいのではないか(ただし、女性用トイレの個室は十分な数用意して)…というのが筆者の考えである。その意味で、歌舞伎町タワーや夢洲駅のトイレは、ジェンダーという面にこだわり過ぎたように思う。ともかく、あまりにポリティカル・コレクトネスに寄った考え方は筆者の与するところではない。以前のこのコラムにも書いたように、筆者は「女性専用車両」についても男女差別だと考えているくらいだからだ。

記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。