文理融合型研究のあり方に関するふりかえり

文理融合型の技術開発は、やはりHCD的な流れにそって行うのがよいだろう。最近ではWebシステムなどの技術開発においてユーザ調査先行型のやり方が見受けられるようになったことは適切だと考えられる。

文理融合型の研究

20世紀の終わりごろ、「文理融合」というキーワードがもてはやされた。時に「文工融合」といわれることもあったが、これはいわゆる理学、つまり生物学や医学などと、文学系の学問、特に行動科学との連携よりは、ものづくりに関わる工学と行動科学との連携の方が現実的だったという理由からであった。特に情報科学の進展にともなって、工学系のアプローチに人間科学系のアプローチを組み合わせることで、新たな視野が広がるだろうと期待されたのである。この表現は正確を期するために使われたものだったが、あまり多用されることはなく、文理融合という表現の方がよく使われるようになった。

文理融合という表現は今世紀に入ってからはあまり使われなくなったが、それは2010年代あたりから、そうすることは当然のことであるという認識が広まったことと関係している。この流れは教育界にも波及し、2017年に中教審の大学分科会将来構想部会のまとめた「今後の高等教育の将来像の提示に向けた論理整理」という文書では、2. 高等教育における人材育成の章で、以下のように書かれている。

学術研究においても産業社会においても、分野を超えた専門知の組み合わせが必要とされる時代においては、一般教育・共通教育においても従来の学部を超えた幅広い分野から文理横断的なカリキュラムが必要となるとともに、専門教育においても従来の専攻を超えた幅広くかつ深いレベルの教育が求められる。

これに対応して、文理融合型の学部をもつ大学も増えてきた。中央大学の国際情報学部や滋賀大学のデータサイエンス学部などがそれである。学部新設に至らなくても、授業の設置のしかたによって文理融合型の教育を試みている大学はもっと多数ある。

やおよろずプロジェクト

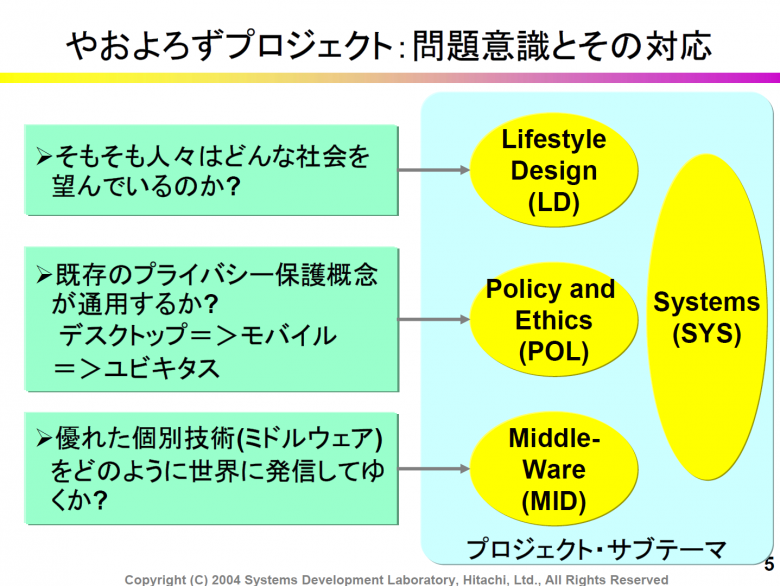

こうした現状に至る以前の2002年8月から2005年3月までの3年間に、文科省の科学技術振興調整費による先導的研究として実施されたのが「横断的科学によるユビキタス情報社会の研究(愛称 やおよろずプロジェクト)」である。これは、あらゆる設備に情報機器やICチップが埋め込まれ、それらが自律的に通信しあいながら、人々の活動を支援するようになるというユビキタス情報社会の到来を予想して、それに必要な工学的技術や社会的技術を予見的に実証しようとしたものである。

プロジェクト発足にあたり、工学的技術としては、分散するコンピュータが自律連携して動作するソフトウェア基盤を研究するミドルウェア技術が選ばれ、慶応大学の徳田研のSmart Officeや東京大学の青山・森川研のSTONE Roomが選ばれ、そこに日立製作所が参加した。また社会的技術としては、ウェアラブル・デバイスや環境組み込みデバイスが当たり前になった時代に、どのような社会的行動が生まれるかを考えるために、UDIT、日立製作所、文科省メディア教育開発センター(NIME)の人々が参加した。また、社会制度の面からユビキタス情報社会のあり方を考えるために、東京工科大学、日立製作所も参加した。

これらは、図1のMiddle Ware (MID)、Lifestyle Design (LD)、Policy and Ethics (POL)という3つのサブグループを構成した。MIDが工学的技術、LDとPOLが社会的技術を担当するわけである。また全体をとりまとめるSystems (SYS)というサブグループも日立製作所と東京大学により設置された。

反省点

こうして3年間のプロジェクトがスタートしたのだが、こうした助成研究にありがちなこととして、すべてのサブグループが一斉に活動を開始することになったのだ。これは、致し方ないとはいえ、現在からみると反省点といえるものだった。理想的には、LDやPOLという社会的技術の関係者が動いて、近未来のユビキタス情報社会のイメージを作り上げ、それを構築するのに必要な工学的技術をMIDないしSYSが開発する、という形をとることが望ましかった。つまり、ユーザや社会のニーズをまず把握し、それに必要な技術を新規に開発する、という形が取れればよかっただろう。

しかし現実にはその逆で進むことになった。MIDに関連したミドルウェア技術はすでに開発が進行しており、LDやPOLは新規にスタートすることになったからだ。いいかえればニーズ志向的なアプローチになっておらず、どちらかというとシーズ志向的なアプローチになってしまったのだ。

もちろん、技術開発には時間がかかるし、それまでの研究との積み重ねも必要になる。だから、ミドルウェア研究がこのプロジェクトによって新規に開発されるのではなく、「加速」されるという形にならざるを得なかった面がある。したがって、プロジェクト全体としては、工学的技術の成果と社会技術の成果とが並列に産出される形にならざるを得なかったのだ。もちろん双方が完全に独立に動いていたわけではなく、随時状況報告が行われたが、工学的技術にあわせる形で社会技術の開発方向が決められる傾向にはあった。

社会技術の開発として、LDでは携帯を使った位置情報サービス機能を考え、観光地を訪れた人々が相互に良いお店などの情報を交換するようなシステムを考え、それを実装したうえで観光地にでかけて実証実験も行った。ただし、その実証的経験から工学的技術のMIDに対する要求仕様をまとめるという形にはならず、二つの技術開発は、基本的には並行して進められたのである。

文理融合型開発の理想の形

こうした結果から、プロジェクトの最終報告会では必ずしも芳しい評価を得ることはできずに終了することとなった。これは残念なことだった。

改めて、こうした文理融合型の技術開発をどのように行うべきかを考えると、やはりHCD的な流れにそって行うのがよいと考えられる。つまり、まずはユーザのニーズに関する調査を行って、社会制度的な制約条件も加味しながらシステムイメージを構築し、工学的な要求事項をまとめあげ、そのうえで、要求事項を達成するような工学的技術を選定してさらに発展させることを目指す、という形である。そのためには、全参加者が一斉にスタートするような形ではなく、まずは社会技術的開発をスタートさせ、時間をシフトさせてから工学的技術を選定し磨き上げる、という時間差アプローチが必要だろうと思われる。すでに選定されてしまった工学的技術に社会的技術の方向性を合わせるというのは、本来は望ましいものではない。

ただ、その後の経験の蓄積によって、最近ではWebシステムなどの技術開発においてユーザ調査を先行させるというやり方が見受けられるようになったことは適切だと考えられる。そうした開発の各フェーズにおいて、どのような能力や適性を備えた人たちが関与すべきか、ということが考えはじめられるようになってきたからだ。このような反省をもたらしてくれたという意味においては、やおよろずプロジェクトはそれなりの成果を出した、と評価することができるだろう。

参考文献

http:/www.8mg.jp/slides2004/1_intro_funabashi.pdf (Internet Archive)

記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。