オンラインを復活させよう:2. テレワークシステムの改善

テレワークに使うメディアや環境には多くの課題がある。ではもっと使い勝手のいいものはなぜでてこないのか、なぜ作り出せないのか、作り出そうとしないのかという疑問が浮かぶ。

(「オンラインを復活させよう:1. テレワークにおける課題」からのつづき)

しかし、だからといってせっかく構築してきた3年半のコロナ下の経験を破棄して、テレワークをやめてしまってもいいのだろうかという疑問が浮かんでしまう。

テレワークに使う機器もシステムも、使い始めたときに比べると利用経験は蓄積され、それなりの使い方も確立し、利用するメディアの選択も決まってきたのではないかと思うのだが、創成期の技術開発に関わった人間の一人としてここで感じるのは、じゃあもっと使い勝手のいいメディアや環境はなぜでてこないのか、なぜ作り出せないのか、作り出そうとしないのかという疑問である。

それを考えるために、まずはバーチャルコミュニケーションに関連した過去の研究を見てみたい。

HCI創成期

以前も紹介したことがあったように思うが、図4は、Buxton, B.がHCI創成期の1992年にACM SIGCHIで発表した、ビデオ会議システムの試作品Hydraである。

SIGCHI (Special Interest Group on Computer-Human Interaction)は、1982年にSIGSOC (Special Interest Group on Social and Behavioral Computing)が改称してできたSIGで、まだできたばかりの時期だった。それだけに革新的なアイデア満載のものが多く、発表を聴講したり、展示を見ていたりするだけでも楽しい大会だった。

Hydraは、多地点間での遠隔会議システムで、一人に一台の端末が割り当てられている。この写真なら全部で四人が会議を行っていることになる。そして仮想空間上で自分の右には誰がいて、左には誰がいるということを知り、実際にそのように端末が配置されている。

当時、動画像通信の基本技術は、コストは高くついたもののすでにできあがっていたので、Buxtonのデモのポイントは遠隔会議における座席配置をリアルな配置に対応させるという点にあった。

しかし、これはあくまでもデモであって、考えてみれば4,5人までのミーティングならいいものの、20人、30人の会議となってくると対応しきれなくなってくることはすぐわかる。

しかし、その着想の面白さが受けて、現在まで伝わる伝説的発明となったのだ。少し考えてみれば、当時でもその限界や問題点は分かったはずなのだが、学会のデモ展示では「面白さ」「斬新さ」「新規さ」といった点が重視され、実際に利用した場合の問題点にまで、閲覧者や関係者の意識は及ばなかったのだろう。

創成期のころ、もっと一般的に話題となっていたのは画面とユーザの視線一致ということだった。今でも画面中央に超小型カメラをはりつけて視線一致を実現しようという製品があったりするが、これはそれほど大きな問題なのかどうか個人的には疑問に思っている。視線が完全に一致していなくても、相手の顔が見えているだけでいいのではないか、という経験はZoomなどのシステムを利用した人は少なからず抱いているものではないだろうか。

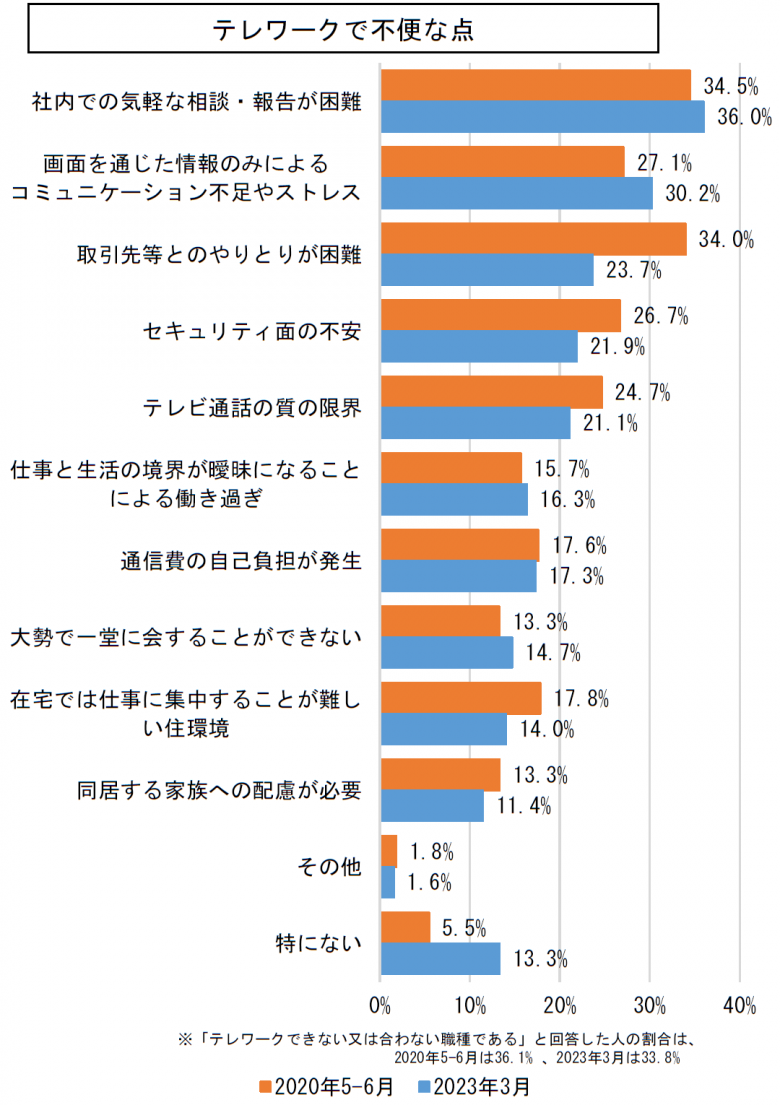

事実、視線一致ができないからテレワークをやりたくない、という意見は前回の図3(下に再掲)にもでてきていない。どうやら視線一致の問題はユーザの最大関心事ではなくなった、あるいは最初から問題ではなかったようである。顔が映っていて、それが画面の方を向いていればそれでよし、とするように基準が緩くなったのかもしれない。

表示される顔面のサイズについては実物大であることにはこだわらない傾向が強い。実物大にこだわるのは、図5のようなテレビ放送時の出演者の画像くらいのものだろう。

それよりも資料映像がちゃんと読めるように表示されるとか、相手の音声がちゃんと聞き取れるかといった点が重要、というか必要条件であり、遠隔大学のコースなどでは、教材画面に並置されている教師の映像は必要ないという声すらある。

現在 – ZoomやWebEXの時代

現在では、テレワーク的な状況においては、講演や講義、学会などにZoomやWebEXが利用されている。ここではHydraのように参加者の座席配置の設定はできないが、30人(5×6のマトリクス表示で対応する)や60人(10×6のマトリクス表示をスクロールする)くらいの人数には画面分割で対応することはできる(ちなみに、現在ではZoomで参加者の表示順を並べ替えられる機能があるようだ)。

ただ、学会発表の場合には、聴衆の個別の画像が表示された方がいいかというと、(臨場感を増すためには効果はあるかもしれないが)必ずしもそうではない、といえるだろう。大学などの講義についても同様のことがいえるだろう。教師側の画面に学生個々人の映像が映ることはあまり必要性が高いとはいえない。

ともかく、リアルな会場ではスクリーンまでの距離が遠いため表示されている文字が読みにくかったり、マイクの使い方が下手な講演者がいたり、時にはマイクを使わずに地声で発表するために聞き取りづらかったりする、という点について、ZoomやWebExは最適な環境を提供してくれている。

またリモートでは、交通費がかからなかったり、遠隔地では宿泊費も不要であったり、往復の移動時間が不要だったり、その間に疲労が発生しないなどのメリットがあったはずである。

これだけのメリットがありながらテレワークから離れる傾向がみられるということに、技術者や研究者は「なぜなんだろう」とか「どうすべきなんだろう」という疑問をいだかないのだろうか。それが前回の図3に見られるように「工学的技術」ではいかんともしがたいものだからだろうか。

より人間科学的なアプローチを

たびたび引用して申し訳ないが、前回の図3に表示されていた「不便な点」については、誰が解決策を考えるべきなのだろう。従来のように工学分野の技術者や研究者が取り組むべきなのだろうか。いや、そうした部分もあるとは思うが、もっと人間的な環境設定という点で人間科学分野の技術者や研究者が「自分事」として問題を意識して取り組むべきなのではないだろうか。

たとえば、最多であった「社内での気軽な相談・報告が困難」という点を取り上げてみよう。

創成期には、遠隔オフィス間に大画面の「トンネル」のような表示装置を設定し、そこからは先方のオフィスの様子が眺められ、あたかもそのトンネルで二つのオフィスがつながっているかのように見せる、というシステムが提案されたことがある。「そんなことで一体感が醸成されるのか」といったような批判的意見が多く寄せられたようだったが、こうした技術は、遠隔地間での一体感を増し「気軽な相談・報告」ができる土壌を形成するのに有効な面があったのではないだろうか(実際にSonyでは、テレプレゼンスシステムとして「窓」というものを開発してきた)。

このトンネル画面のケースは工学的なものだったが、人間科学的に考えればローカルなコミュニケーションパスを多重に設置することに意義を見出すことができるだろう。その方向を定めれば、他人の状態を知る機能やその人物に呼び出しをかける機能、その相手とだけ資料を共有する機能などの機能的課題やユーザインタフェースの設計などの技術的な目標も明確になるはずである。

問題は、こうしたことをなぜやらないのか、もし非公開でやっているとしたらなぜ結果を公表しないのか、という点である。少なくとも前回の図3にリストされたような事項について、その解決につながるような努力の成果をアカデミアでみかけることがない。

さらに、そもそも「気軽な相談・報告」というのはどういうタイミングで、どのような内容について、どのような緊急度を持って、誰と誰の間で行われようとするものかという、社会心理学的な研究がベースになるべきだといえるだろう。それが明らかになれば、どのような形のコミュニケーションパスが必要で、その起動や終了のタイミングはどのようにして決まるのかなどの要求定義が行えるだろう。それにもとづいてコミュニケーションシステムの要件を定義するべきだろう。

また不思議なのは、ZoomにしてもWebExにしても、なぜアメリカ企業の作ったシステムが世界を席巻しているのだろう。別に日本固有のコミュニケーションパターンを強調する必要はないが、既存のシステムが十分に機能していない面があるとすれば、それを乗り越えようとする試みがでてくるのは当然のことだ。なぜ、そのような動きが活性化しないのだろうか。

国産のシステムのひとつを使ってみたこともあるが、そこではアバターを使っていた。仮想会議室のなかをアバターが移動して、関心のあるテーマが話されているグループのところに入ると音声が聞こえてきて討議に参加することができるようになっていた。

それも一つの提案ではあるだろうが、それで十分だと思ってはいけないだろう。もっと基礎的な人間科学的なコミュニケーションの分析をベースにして、そして単なる思い付きベースではないシステムを構築すべきだろう。国内にもHCI関連の学会はたくさんあるが、こうした問題にもっと焦点を当てていくべきではないだろうか。アカデミアの人々はもっと現実の問題を掘り起こし、それに取り組んでいくべきだろう。

記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。