建築におけるユーザビリティ 1/2 認知性の欠如

世間では、ユーザビリティ、特に認知性を考慮しない建築物が数多く作られている。建築家が独自性をだそうと頑張れば頑張るほど、作られる三次元空間は認知の困難なものになってしまう。

実環境におけるナビゲーション

道路や建物を歩いていて迷子になった経験を一度も持っていない人は少ないだろう。最近ではスマホがそうした場合に効果的なツールとしてよく使われるようになったが、それはちょうどクルマを運転する際に今ではカーナビが手放せなくなってしまったのと同じようなことだ。「歩行」している環境と自分の現在位置との関係がわからなくなることは、こうした実環境だけではなく、ウェブサイトという仮想環境をめぐっている時にも発生し、ナビゲーション問題と呼ばれている。

ただ、実環境と仮想環境とでは、問題の性質や環境の特性も異なるので、同列に論じることはむつかしい。仮想環境であれば、戻りボタンを押すとか、サイトマップを参照するとか、パンくずリストを利用するということができるが、実環境には戻りボタンすらない。いや、迷ったら元いた場所に戻ればいいと言われるかもしれないが、たとえば大阪の梅田の地下街のように戻ろうとしてさらに迷ってしまうことすらある。実環境には、実環境ならではの問題があり、環境特性があるのだ。

実環境で人を惑わす要因

実環境といっても、地上を移動している時と地下もしくは上層階を移動している時では状況が異なる。当然後者の方が認知の困難さはあがる。とはいっても、地上であれば迷うことがないかというと、そんなことはない。良くおきるのが電車、地下鉄やバスの駅から地上にでたときに見当識喪失になるケースだ。

こうした時、手がかりの一つとなるのがタワーや巨大ビルなどのランドマークである。それがあれば、それと自分の位置から認知地図を構成することができ、目的地へのルートも確認できる。しかし、そうしたランドマークが見当たらなくて、しかも初めての地域だった場合には地図を見ることになる。あるいは路肩に設置してある案内図でもいい。ただし、その時には方位を合わせることが基本で、それが合っていないととんでもない方向に歩き出すことになってしまう。

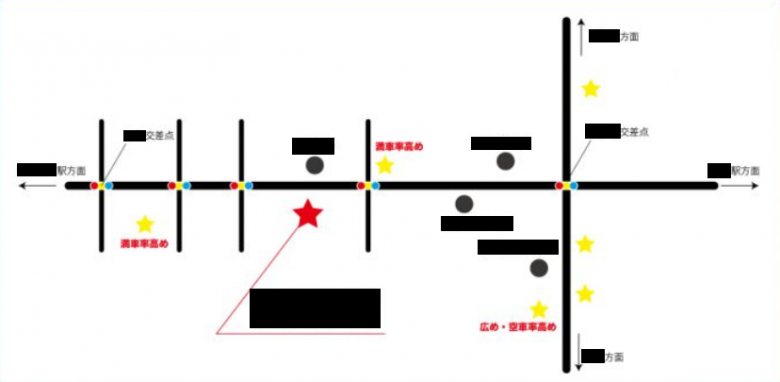

ただ、スマホに表示されるような地図は、正確に街路を縮小してあるからいいのだが、美容院やレストランがサイトに掲示しているような簡略化された地図では、しばしば地形がデフォルメされていることがある。多いのが直交化のバイアスで、デザイナーが直角でない交差点を直角にしてしまったり、平行で無い道路を平行にしてしまったりするケースがあることだ。しかも方位も上が北にはなっておらず、実際とはずれていることがある。さらに距離の長短に関してもバイアスが働いていることがある。こうした簡略図の例が図1のようなものである。

図1に示されている店舗(★)の前の道は、実際には東西(水平方向)ではなく、南東から北西に向かっている。また容易に想像できることだが、それぞれの道は直線ではなく、うねっている。さらに相互に直交しているわけではなく、斜めに交わっている場所もある。それでも筆者がなんとかGoogleマップの上で位置を特定できたのは、〇〇方面という地名と、ランドマークになっている建築物や店の名前によってである(図1では特定されないように塗りつぶしてある)。しかし、「デザイン」的には美しく(?)できていても、距離感の把握もむつかしく、方向もはっきりしないこのような地図が、いまだに世間には出回っていることに驚かされてしまう。

建築構造における認知性の欠落

地上ですら、こうした困難さがあるのだから、地下街やビルの中となると、もっと困難さは増大する。基本的に、われわれの環境認知の基準枠となっているのは、地上、すなわち外界である。まあ自宅の中とかの例外はあるものの、外にでれば、その世界は大きく広がっており、そこには慣れたランドマークやら遠方までの視界がある。しかし、地下街やビルの中に入ると、視野には限界があり、しかも方位認知の基準になるランドマークもない。特に、広大な空間が広がっていないために、眼前の光景は自分の移動につれて刻々と変化する。

地下街やビルについて、認知地図ができていればまだしも、初めて行った場所だと、照合すべき地図もないため、勘をたよりに進むことが多くなる。たまに地図表示があったりするが、後は矢印とともに表示される案内標識が頼りとなる。

地下街の場合の困難さは、地上の地形との合同性が保証されていないことである。地上には道路があってもビルがあっても、地下ではそれとは別の地形が広がっている。まあ工事のしやすさから、道路の下に通路のあることが多いのだが、それでも新宿の西口や東口のように、広場となっている場所の地下に、同じ構造の広場があるわけではない。だから、新たに認知地図を構築する努力が必要になってくる。鉄道路線の地下になると、もう地上の道路との相関性は崩れてしまう。しかも、地下街では、地上が道路なのか鉄道路線なのかはわからない。

地下街で地下二階より深い場所のあることは少ないが、ビルの場合は、深度というか高度というか、それが好き勝手に伸びており、さらにビルが大きければ大きいほど、そこには建築家の好き勝手に作られた異空間が広がっていて、もう地上の基準系はほぼ完全に関連性をもたなくなってしまっている。

筆者は、若いころは空間認識能力が高く、新たな場所でも認知地図を構成する力があったが、70代も半ばの現在では、もうお手上げに近い状態になってしまっている。たとえば、ホテルでエレベータを下りて部屋を見つけることはできても、いったん部屋の中に入ってから外にでると、はて、ここで右に行くべきかか左にゆくべきか、と迷ってしまうことがしばしばある。空間認識能力がそのレベルまで落ちてしまっているため、最近竣工したビルには迷わされることが多い。

建築家は、独自性をだそうとして頑張るのだろうが、彼らが頑張れば頑張るほど、作られる三次元空間は認知の困難なものになってしまうと言っていいだろう。

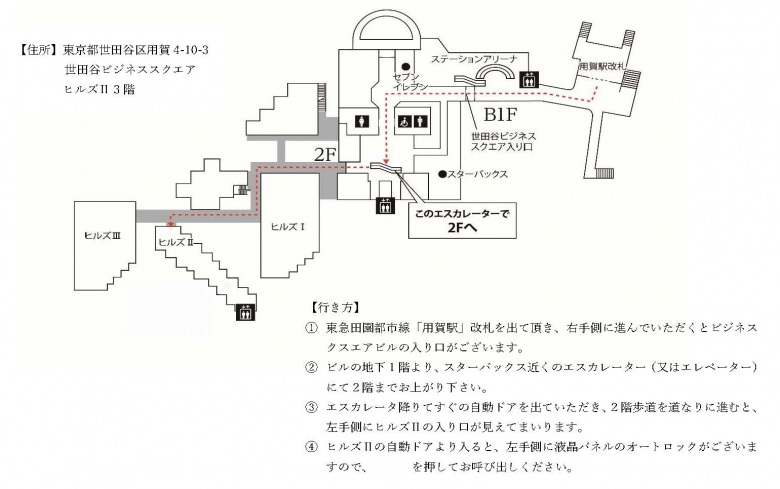

たとえば、所用があって用賀にある世田谷ビジネススクエアに出向いたことがある。ここは1993年に竣工したものだから、そんなに新しい場所ではないのだが、およそ2万㎡の敷地に8つの建物が配置されている。この分散配置されているというところがキモであり、慣れてしまえば楽しい空間になったりもするのだろうが、初見の人間にとっては迷宮である。

ちなみに、遺跡巡りが好きな筆者ではあるが、ガイドにくっついて歩いていないとトルコの世界遺産であるアフロディシアス遺跡のような迷宮のなかでは完璧に迷子になってしまう。ガイドが気を利かせて自由散策時間をとってくれたりしても、迷子になるのが怖くて集合地点から100mかそこらの範囲しか散策できないのである。

そんな筆者にとって、田園都市線の用賀駅に直結しているこのビジネススクエアは、地上にでることなく目的の建物の中に移動することができるようになっている「はず」なのだが、最初の時には完全に迷子になってしまった。なにしろ地上にでていないために、いや地上にでたとしても用賀のあたりは初めてだったから訳も分からなくなったに違いないのだが、とにかく方向がつかめない。しかもエスカレータで上階にあがったとして、そこがスクエア全体のどこになるのかが理解できない。

そこを訪問するときにいただいた案内状から固有情報を消したものが図2である。用賀駅の改札は、図の右上になる。そこから点線に沿って進めば、ヒルズⅡの3階にまでたどり着けたはずなのだが、どっこいそうは簡単にはいかなかった。まず改札をでて、右折して、セブンイレブンの前にでることは問題なかった。それから、まあちょっと迷った挙句、エスカレータを見つけて乗った。そして一つ上の階にでた。しかし、そこからもう一つ上の階にゆくエスカレータが見つからない。

実は、多くのデパートなどで採用されている設置法、つまりエスカレータで一つ階を上がると、その横にその上の階にゆくエスカレータの乗り場がある、という形にはなっていなかったのだ。エスカレータは交互についているのではなく、平行に付けられていたのだ。つまり、上がったところからエスカレータ分バックして歩くと、そこに上階行きのエスカレータの乗り口がある、という構造になっていたのだ。何たる不親切。と怒ってみても仕方ないのだが、その時は、見つけられないまま、そのフロアをずんずんと進み、地上を歩きながらヒルズⅠをみつけ、ヒルズⅡを見つけ、その入り口を見つけ、というようにして、何とか目的地にたどり着いた次第である。

日本建築学会での経験

こうした経験を積み重ねてきた筆者は、建築家が意匠や奇抜さ、もとい新規性を競って目新しい建築物を作っていたことに憤慨し、たまたま2010年前後に日本建築学会の会員となったことから、学会事務局に対し、建築物のユーザビリティを検討する小委員会を設立したいという請願書を送付した。頑張って8ページからなる請願書を作成したのである。しかし、学会事務局からは結局何の音沙汰もなかった。がっかりした。まず建築物におけるユーザビリティという問題意識がないのだろうと、改めて問題提起をして頑張ろうかとも思ったが、そこまで活動領域を広げてしまって自分の活動の収拾がつかなくなる心配もあって、もう断念することにした。

そして世間では、ユーザビリティ、特に認知性を考慮しない建築物が数多く作られている。次回は、そんな事例として、渋谷駅の認知性について論じたいと考えている。

記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。