HCDと「快」 (2)快の二面性

ユーダイモニアの立場が優れていて、ヘドニズムは卑しいものだ、ということにはならない。ユーザビリティなどによる満足感はpsycho-pleasureの観点ではヘドニズムの側にあるといえるからである。

(「HCDと「快」 (1)ヘドニズムとユーダイモニア」からのつづき)

日本語の「快」や「気持ちよさ」

日本語には「快」とか「気持ちよさ」という言葉があるが、これはヘドニズムとユーダイモニアの両方をカバーする多様で幅広い概念であり、またユーザビリティなどによる満足感とUXの双方に関係する概念であるように思われる。

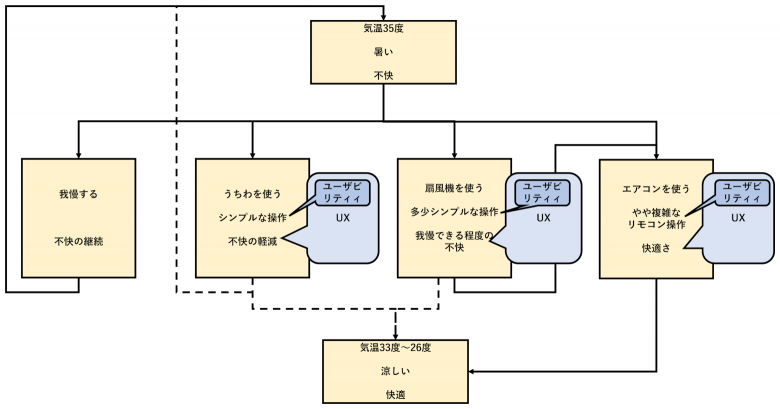

たとえば、暑い時、じっとそのまま我慢していると不快である。汗がでてくる、頭がクラっとしてくる、そして最悪、熱中症になり、死ぬ危険性もある。そこで昔の人間はうちわや扇子を発明した。この操作はシンプルであり、ユーザビリティを特に問題とするほどのものでもないが、その結果を含むUXは、不快さがある程度軽減した、というものになるだろう。扇風機を使うことにすれば、複数のスイッチから選んで押すというシンプルな操作が入るため少しユーザビリティが問題になるが、その操作を含んだUXは我慢できる程度の不快さになるだろう。ついでエアコンを使うとなると、やや複雑なリモコン操作が必要になり、ユーザビリティの問題が顕在化してくる。そして、それを使うことにより、望みの室温になったということでエアコンのUXは快適さをもたらすものになるだろう。

このエアコンの場合には、ちょっと難しいリモコン操作を何とかやり切れたというヘドニズムと、心地よい空間をつくることができたというユーダイモニアが関係してくるだろう。

二種類の快

さて、ここで問題になってくるのが「心頭滅却すれば火もまた涼し」という考え方である。従来のHCIやユーザビリティ・UXの議論では、操作的快感や達成感など、ヘドニズム的なpsycho-pleasureが強調されてきたが、この「心頭滅却」の立場は明らかにユーダイモニア的なideo-pleasureである。しかし、もともとが製造業と関係して発展してきたHCIやユーザビリティの立場からは、モノを買わない、使わないという態度は「我々の関心事ではない」とばかりに無視されることとなり、HCI理論やユーザビリティの理論では、psycho-pleasure的なヘドニズムが重視されてきた。ユーダイモニア的な態度は、ともすれば非消費の言説につながることもあり、企業的立場からは都合が悪かったからだ、といえよう。その意味でも、ステファニディスがHCIの文脈でユーダイモニアを取り上げたのは画期的なことだったといえる。

だが、ユーザビリティはユーザの「快」につながるものであり、広告などでは商品のヘドニズム的な側面が強調されている。したがって、ユーザビリティを含んだ広義のUXの立場においては、ヘドニズムとユーダイモニアを対立的に考えるのではなく、その両方を包摂するような見方が成立するようにすべきだろう。

タバコの快

嗜好品であるタバコは、ヘドニズム的なphysio-pleasureやpsycho-pleasureを高めるものだった。あの香り、紫煙の流れる様、ニコチンによる安らぎ感、どれをとってもヘドニスティックな快である。ただ、肺がんなどの健康問題がクローズアップされるようになり、副流煙が問題とされるようになり、あの匂いまで不快だとのたまう人が登場するようになり、タバコの立場は悪くなった。反ヘドニズム的な立場が勃興してきたのである。

それと呼応するようにして、禁煙運動なるideo-pleasureやsocio-pleasureを重視した立場が社会で強い立場に立つことになった。(ちなみに筆者は禁煙はしているがニコチンガムの常習者であり、過去20年ほどそれを切らしたことがなく、ニコチンの安静作用と副流煙の香りを愛するものである。したがってこの項にはバイアスがかかっている可能性が高いことをご承知あれ)。「吸いたい思いを我慢してまで禁煙するのはエライ」といった倫理からは、physio-pleasureやpsycho-pleasureを抑圧してまで、社会通念とまでなってしまった禁煙を推進することこそが社会の理想にかなっているのだ、と見えるようになってしまったのだろう。そして、ideo-pleasureやsocio-pleasureを感じるからこそ、禁煙者は、一方の「快」を捨て、他方の「快」を手にいれることで満足した社会生活を送れるのだろう。

同様な議論はアルコール、睡眠薬や大麻などの薬物についてもいえるだろう。アルコールは法的に規制されていないから、まだ両方の「快」が成立しうるが、違法とされる薬物については、一方は悪い「快」、他方は良い「快」とみなされるようになっている(もちろん筆者はフェンタニルなどの薬物の利用を適切だと考えてはいないが、それも「健全な社会生活」を営むという目的のもとにおいてのことである)。

方向は異なるが、長距離走における苦しさは、走るのをやめてしまえばphysio-pleasure的にみれば「快」である気持ちよさが得られるが、走ることをつづけてゴールインすればideo-pleasure的な「快」が得られる。

おわりに

このようにヘドニズムとユーダイモニアは、しばしば対立的な図式のなかに存在し、人間を左右に揺さぶっている。そう考えると、前回の原稿に書いた感性工学会の偉い人たちの判断にはそれなりの見識があった、ということにもなるのだろう。ただ、ユーダイモニアの立場が優れていて、ヘドニズムは卑しいものだ、ということにならない点には注意が必要である。しばしば社会的にはネガティブにみられてしまうことのあるヘドニズムだが、それを否定してしまうことが「個人として」の人間にとって幸せなことになるのかどうかについては良く考えてみる必要があるだろう。少なくとも、目標達成に関連したユーザビリティなどによる満足感はドーパミンの作用というpsycho-pleasureの観点ではヘドニズムの側にあるといえるからである。

記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。