HCDと「快」 (1)ヘドニズムとユーダイモニア

「快」というのは感性のなかでもコアな概念だし、UXにとっても重要な概念だ。ユーザビリティなどによる満足感はヘドニズムに、UXはユーダイモニアに関係していると考えることができそうである。

ヘドニズム研究部会

以前、感性工学会の学会長と前学会長を前にして、「ヘドニズム研究部会を作りませんか」と提案したことがある。「快」というのは感性のなかでもコアな概念だし、UXにとっても重要な概念だから、それを研究する部会がないのはおかしいのではないか、という趣旨だった。しかし、彼らの反応は「うーん、ヘドニズムねぇ」というもので、結局、この話はうやむやになってしまった。もしかして「酒池肉林」という言葉が頭に浮かんだのかもしれない。もちろん筆者の話の持ち込み方にも問題はあった。「快適性研究部会」とでも言っておけばよかったのだろうが、ちょっと刺激的で性的快楽とむすびつけて受け止められやすいヘドニズムというキーワードを使ってしまったからだ。

ヘドニズムとユーダイモニア

話を進める前に、まず「ポジティブな感情」に関係する二つの概念を整理しておきたい。

ひとつは「ヘドニズム」で、これは快楽主義と訳されることが多いが、快楽という意味の他に、楽しさや気持ちよさなどの意味も持っている。そして気持ちよさには、機器操作がうまくできた時のうれしさのような気持ちも含まれている。

もう一つの「ユーダイモニア」は、自己実現に関わるものであり、充実した生が実現することによって得られるものとされている。これはアリストテレスが『ニコマコス倫理学』で提唱した概念で、ヘドニズムがどちらかというと短期的なものであるのに対して、長期的で持続的なものである。ステファニディス, C. (2019)が提唱した「HCIIにおけるグランドチャレンジ」では、7つのチャレンジの一つとして、「well-being, health & eudaimonia」というものが位置付けられている。

いいかえれば、ヘドニズムもユーダイモニアも、HCIやユーザビリティの領域では、比較的関連性の高い概念として扱われており、それほど明確には相互に区別されていないように思われる。

快、もしくはpleasure

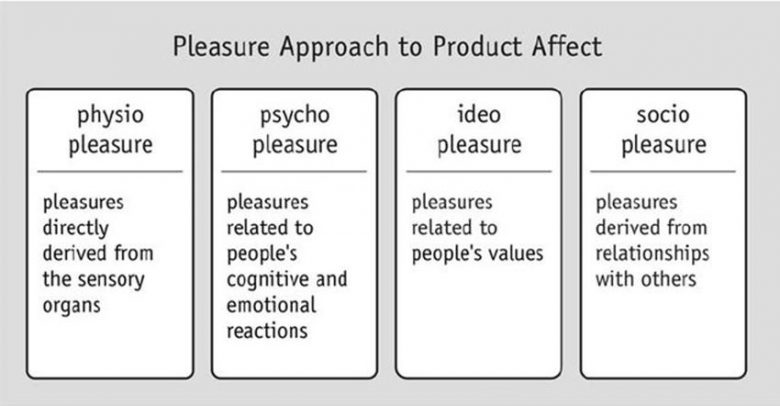

pleasure、日本語でいうなら「快」だろうが、この言葉はヘドニズムとユーダイモニアを総括する概念といってもいい。ちなみに、筆者がしばしば引用するジョーダン, P. (1990)は、pleasureを図1のように四種類に分けている。

感覚器官に直接的に起因するphysio-pleasure、認知的反応や情緒的反応に関連したpsycho-pleasure、価値観に関係したideo-pleasure、そして、他人との関係に起因するsocio-pleasureである。これらのうち、physio-pleasureとpsycho-pleasureはヘドニズムに近く、socio-pleasureやideo-pleasureは後述するユーダイモニアに近いとみなすことができる。その意味では、pleasureという概念は全体を包括するもので、むしろ日本語の「快」のような広義なものと考えてもいいようである。

ジョーダンは、機能性、ユーザビリティ、そしてpleasure(つまり「快」)という三層構造があるとし、製品やサービスは、機能性だけでは不十分で、ユーザビリティが必要だ、しかし、それだけでも不十分でその上にpleasureが必要なのだ、と主張している。

幸福物質とユーザビリティ・UX

ところで、いわゆる幸福物質といわれるものには、βエンドルフィン、ドーパミン、セロトニン、オキシトシンがある。本稿を執筆するにあたり、それらの比較表を作っておきたかったので、ChatGPTに指示して、それらとヘドニズムとユーダイモニアの関係までを含めて表形式で出力させた。それを一部編集したものが表1である。AIの出力なので、必ずしも正確とはいえない部分があるかもしれないが、この表では、ヘドニズムに強く関係するものから、ユーダイモニアに関係するものまでを、左から右に配列してある。そして、ChatGPTは、エンドルフィンとドーパミンが主にヘドニズムに関係し、セロトニンとオキシトシンが主にユーダイモニアに関係しているというようにまとめている。

| 項目 | エンドルフィン(Endorphin) | ドーパミン(Dopamine) | セロトニン(Serotonin) | オキシトシン(Oxytocin) |

|---|---|---|---|---|

| 主な役割 | 鎮痛・高揚・ストレス緩和 | 報酬・快感・動機づけ | 安心・安定・自信 | 愛着・信頼・絆 |

| 何によって放出されるか (具体例) | 運動・笑い・スパイス・音楽 (例:ランナーズハイ) | 目標達成・期待・刺激 (例:成功体験、賞賛) | 日光・リズム運動・貢献 (例:瞑想、散歩、感謝) | スキンシップ・共感・信頼 (例:抱擁、会話、出産) |

| 持続時間 | 非常に短い(数分程度) | 短い(瞬発的) | 中程度(安定性あり) | 中長期的(繰り返し刺激可) |

| ヘドニズムとの関係 | ◎一部に強く関与(多幸感) | ◎中核(快楽そのもの) | △間接的(安心感) | △間接的(性的快感など) |

| ユーダイモニアとの関係 | △活動時の補助的役割 | ○動機形成・達成感 | ◎自己安定・幸福感の基礎 | ◎対人関係の質の向上 |

| 欠乏すると | 疲労感・ストレス感増加 | 無気力・依存・注意欠如 | 不安・うつ・イライラ | 孤独・不信感・愛情障害 |

ユーザビリティなどによる満足感やUXとの関連でみると、ユーザの目標達成行動において、うまくいった、という成功体験に伴う気持ちにはドーパミンが強く関係しており、これを手に入れてよかったとか、これを使って良かったと思うような達成感や充実した心安らかな状態、すなわちUXにはセロトニンが主に関係しているというように考えられる。いいかえれば、ユーザビリティなどによる満足感はヘドニズムに、UXはユーダイモニアに関係していると考えることができそうである。

(「HCDと「快」 (2)快の二面性」へつづく)

記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。