見かけのユーザビリティの研究について

見かけのユーザビリティの研究が語っていることを教訓的にまとめると、「デザイナーは、まず実質的なユーザビリティの向上を目指すべきであり、その後、可能なかぎり見かけのユーザビリティを高めるべく、審美性の向上を目指すべきだ」ということになる。

研究を始めた経緯

実は、筆者は、日立製作所の中央研究所からデザイン研究所に移籍した当時、世間のプロダクトデザイナーたちが美しさや格好良さなどの見た目の魅力を増そうとして努力していることに、一種の憤慨を覚えていた。いや、美しさや格好良さは悪いことではない。しかし、中央研究所でヒューマンインタフェースの研究をしてきた自分としては、審美性もさることながら、もっと使いやすさやユーザビリティにも力を入れるべきではないかと思っていたのだ。

それでも、デザイン研究所に在籍してしばらくするうちに、「認・操・快」というキーワードをプリントした旗が作られたり、ユーザビリティという概念について少しずつ理解してくれるデザイナーは増えてきたりしたから、僕としてもデザイン研究所に多少の貢献はできたのではないかと思っている。ちなみに、「認・操・快」というのは、認知性、操作性、快適性の頭文字を取ってリズムを良くした標語であり、それぞれ認知心理学、人間工学、感性工学という人間に関する科学的研究を背景にする活動を重視しようという呼びかけである。プロダクトデザイナーは人間工学については多少の知識や経験はあったので、新鮮さが感じられたとしたら認知心理学と感性工学、特に、前者の「わけのわからない魅力」だったのではないかと思う。

僕がデザイン研究所に移籍したのは1988年だが、ノーマンの『誰のためのデザイン?』が日本で出版されたのが1990年、海保先生に誘われて書いた『認知的インタフェース』が出版されたのが1991年なので、ちょうどその頃がインタフェース研究と認知心理学の関係に焦点の当たりはじめたタイミングだったといえる。

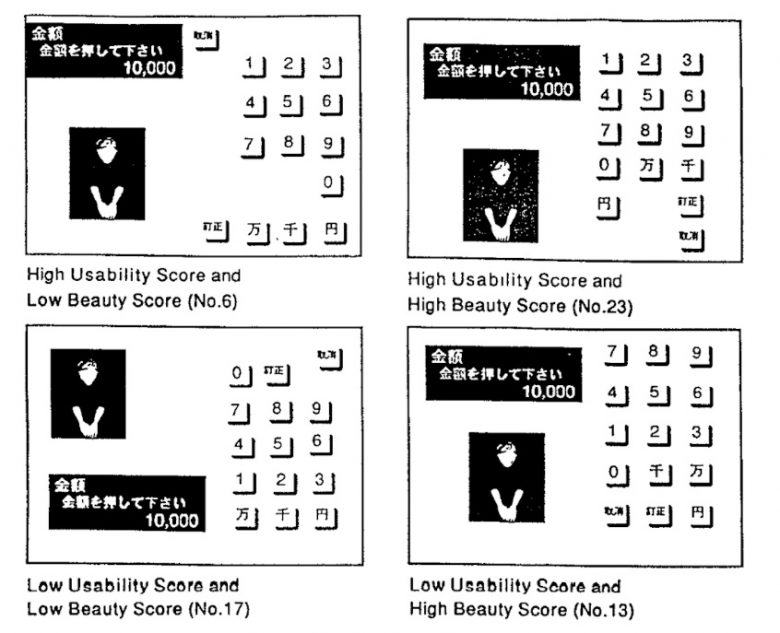

しかし、それでも世間のデザイン、特にプロダクトデザインの実態をみていると僕のなかの鬱憤は晴れなかった。そこで、審美性とユーザビリティを対比的に考えて、ある実験を試みた。ちょうどその頃、インタフェースデザインの活動の場のひとつとして注目を集めるようになっていたATMの画面を素材にして、審美性の高低とユーザビリティの高低の組み合わせで4群の画面サンプルを作り、それぞれの審美性とユーザビリティについて評価させてみようと考えたのだ。

その時、ユーザビリティについて、見かけのユーザビリティ(apparent usability)と実質的ユーザビリティ(inherent usability)、つまり使いやすそうに見えるインタフェースと実際に使ってみて使いやすいインタフェースとを区別したところがツボであった。ちなみに、この2つの英語訳は通っていた英会話学校NOVAの教師に相談して提案してもらったものである。なんか英語っぽくていいかも、と思われた。

実験の実施

まず、実験刺激となる多様な画面サンプルを作らねばならない。

自分ひとりで作ろうとしても、そんなにバリエーション多く作ることはできない。そこで、ATM画面の部品、つまり数字のボタン10個、千、万、円、取消、訂正というボタン計5個、「金額を押してください」というメッセージと10,000円という金額の表示されている画面、それと当時よく見かけた挨拶をしている女性の姿の画像、これらの17個の部品をカッターで切ってバラバラにした。

そして、仕事中のデザイナーたちの間を回って、「このATMの画面部品を良いと思う配置に並べてください」と教示して、台紙のうえにバラバラにした部品を提示した。デザイナーに依頼したのは、それなりのデザイン技能を持った人々だったからである。いいかえれば審美性の高い画面サンプルが作られることを期待したからであり、同時にユーザビリティに関しては個人差でいろいろなバリエーションができることを期待したからでもある。その際、「きれいに見えるように」とか「使いやすいように」といったバイアスを与える言葉は使わなかった。およそ5-10分程度で彼らは配置を終えてくれた。それを台紙に固定して、図に示すような刺激パターンとした。

この後、一般人にも同様な課題をお願いしていれば、特に審美性についてより多くのバリエーションができたと思われるが、当時の僕の頭には学会の原稿提出締切のことがあったため、そこまで考える余裕がなかった。学会というのは、ACMのSIGCHIであり、ヒューマンインタフェース関連では第一級の学会とみなされていたものである。

次に実験の実施である。

非常勤をしていた大学の学生などに評定尺度を用いて「美しさ」と「使いやすそうに見えるか」という評価を求めた。つまり審美性と見かけのユーザビリティについては評定データを使ったわけである。あわせてATMを使った簡単な実験(ユーザビリティテスト)を行った。その際にどのくらいの時間を要するか(効率)、エラーはでるだろうか(効果)、という指標を取り、それを実質的ユーザビリティの指標とした。

これらの三種類のデータをもとに相関係数を取ってみた(なんとシンプルな分析であろうか)。その結果、審美性と見かけのユーザビリティとの間には相関があるが、審美性と実質的ユーザビリティの間の相関は低かった。というわけで、実験を行い、2ページの原稿にまとめて提出した。

その後の反響

僕が提出したのはlong paper sessionではなく、時間の短いshort paper sessionだった。1995年の大会の締切に間に合い、運良く採択されたがショートペーパーである。まあ悪く言えば「有象無象」の発表がごった煮になったようなセッションであった。とはいえ、煮ても焼いてもACMのSIGCHIである。部屋に満席の聴衆のなかには、イスラエルの実験美学者のトラクティンスキーがいた。彼は発表後に近づいてきて、いろいろと質問をし、その実験、自分でも再実験をしてみたいから刺激パターンを送ってくれないかと依頼してきた。思えば、ここが運命の分かれ道だったような気がする。

たしかにショートペーパーだから情報は少ないし、しかも作成した刺激は作成者たちが配置した画面部品を配置したそのままの形で台紙に貼り付けてあるから、たとえばグリッドデザイン的には美しくないものも含まれていた。

ともかく帰国してから、イスラエルのトラクティンスキーに刺激パターンなどの参考資料を郵送した。そして、そのことはしばらく忘れていた。すると発表から2年後の1997年のSIGCHIで、トラクティンスキーがlong paper sessionで、もっと精緻な実験計画をもとに、きちんとした刺激パターンを使って僕の実験の追試を行ったものを発表し、僕と同様の結果を得たということを発表してくれたのだ。やはりlong paper sessionは影響力が大きい。それ以来、apparent usabilityという概念は学会の一つの流行語になったような状況となった。

たとえば、英語版のウィキペディアには「Aesthetic-usability effect」という項目が立っていて、次のような説明が書かれている。訳すのが面倒なので、ブラウザ(Brave)の翻訳機能を使い、最小限の訂正を施したものを以下に引用させていただく。

美的 – ユーザビリティ効果は、人々が審美的にあまり快適ではないと考えられるものよりもはるかに直感的に、より審美的なデザインを知覚するというパラドックスを説明している。この効果はいくつかの実験で観察されており、計画の受け入れ、使用、および性能に関して重要な意味を持つ。ユーザビリティと美学は、アプリケーションの全体的なユーザーエクスペリエンスを評価する上で最も重要な2つの要素である。ユーザビリティと美学は、ユーザーの再利用の期待、そして使用後または経験豊富な最終判断によって判断される。ユーザーの認知スタイルは、アプリケーションとの対話方法や知覚方法に影響を与える可能性があり、その結果、アプリケーションの判断に影響を与える可能性がある。

歴史

東京の日立の黒須正明と鹿志村香という研究者は、彼らの研究で美的 – ユーザビリティ効果を実証した。分析の結果、「見かけのユーザビリティは、見かけの美しさと比較して、固有のユーザビリティとの相関が低い。これは、ユーザーがインタフェースをその機能的側面で評価しようとしても、インタフェースの美的側面に強く影響される可能性があることを示唆しており、インタフェース設計者は、固有のユーザビリティを向上させるだけでなく、見かけのユーザビリティまたはインタフェースの美的側面をブラッシュアップするよう努めるべきであることが示唆される。言い換えれば、美的・ユーザビリティ効果はユーザーエクスペリエンスにおいて重要な役割を果たしている。

美学の要素

美学の要素は、美学のレベルを決定する色の組み合わせ、視覚的なレイアウト、およびテキストフォントの点で異なることによって操作された。 HallとHannaの調査によると、ユーザーは白と黒と白の色の組み合わせを持つウェブサイトを、グレースケール以外の色の組み合わせを持つウェブサイトよりも楽しく刺激的ではないと感じていた。いくつかの先行研究(黒須&鹿志村(1995)、Tractinsky (1997)、Tractinsky (2000))は、コンテンツアイテムの異なる配置を持つATMレイアウトの実験において、知覚された美学に対する視覚的レイアウトの有意な効果を実証した。家庭用ロボット制御システムを用いた実験で、Conklin (2006)は、色、レイアウト、フォントスタイルを使用したインタフェース美学の操作が成功したことを示した。さらに、McCracken and Wolfe (2004)は、Times New RomanやArialが本文に混在するのではなく、ウェブサイトの本文テキストに混在していないGeorgiaまたはVerdanaのフォントスタイルを使用することを推奨している。

Aesthetic-usability effect – Wikipediaを翻訳

たしかに審美性といっても多様な側面がある。僕が実験変数として使った画面部品のレイアウトだけでなく、色の使い方やフォント、文化の影響など様々である。そういったことについて、その後の学会では、議論が活性化した。ちなみに、現時点でGoogle Scholarにおける被引用数を調べると、なんと688件である。これは論文を読んでくれた人数ではない。学会や論文のなかで僕の研究に言及してくれた数である。なんと責任の大きなことをしでかしてしまったのか、などという気持ちになったりした。

この引用数を増加させるのに貢献してくれたのはノーマンだったかもしれない。彼は、日本で2004年に翻訳がだされた『エモーショナル・デザイン』の冒頭で次のように書いている。

第一章 魅力的なものの方がうまくいく

イスラエルの科学者ノーム・トラチンスキーは疑間に思った。魅力的なものの方がそうでないものよりも好まれるのは確かだが、なぜその方がより機能を発揮するのだろうか。1990年代の初頭、日本人の二人の研究者、黒須正明と鹿志村香は、まさにそのことを主張していた。彼らはATM(現金自動預払い機)の操作パネルのレイアウトをいろいろと変えて研究した。これらのATMは現金の支払いなどの簡単な銀行業務を昼夜を問わず行なう機械である。どのATMも、機能、ボタンの数、操作の仕方はまったく同じだが、あるものはボタンや画面が魅力的に配置されていて、他のものはそうではなかった。驚いたことに、魅力的な方が使いやすいと受け取られることを彼らは明らかにした。

トラチンスキーは疑った。たぶん実験に欠陥があるのではないか。あるいは、この結果は日本人には当てはまっても、イスラエル人には当てはまらないのではないか。「明らかに、美に関する好みは文化に依存する」とトラチンスキーは言う。さらに彼は続けた。「日本の文化はその美的な伝統で知られている」。だがイスラエルはどうだろうか。いいや、イスラエル人は行動指向で、美しさなんて気にしない。そこで、トラチンスキーは実験をやり直してみた。彼は黒須と鹿志村からATMのレイアウトを入手し、日本語をヘブライ語に翻訳し、厳格な統制実験を新たに行なった。結果は、日本での発見を追証しただけではなく、使い勝手と美に「相関関係は予想されなかった」という彼の確信に反して、イスラエルでの方がむしろ関連が強かった。トラチンスキーは非常に驚き、「予想されなかった」という部分を強調した。これは科学的な論文ではあまり例がないが、予期しない結果にはふさわしい、と彼は考えたのだ。

D. A. ノーマン『エモーショナル・デザイン』

このノーマンの記述はちょっとわかりにくく、ウィキペディアの方がシンプルなのだが、著書の冒頭に書かれていたということで、少しは話題になったようである。さらに、ヤブロンスキは『UXデザインの法則』(日本語版は2021年刊)という著書のなかで、「美的ユーザビリティ効果」という章をまるごと使って、この研究を紹介してくれている。

また、2013年にパリで開催されたACM SIGCHIの大会では「RepliCHI: the workshop」というイベントが開催され、過去の著名な研究の追試を行うことが単なる反復ではなく、新たな発見につながるものだということが議論されてもいる。僕もそこに呼ばれて、トラクティンスキーによる「発見」がなければ、自分の研究は世に知られることがなかったのではないか、という話をした。

さらに、このU-Siteでは、ニールセン(編注:正確には、彼の会社のスタッフの1人)が「美的ユーザビリティ効果」というタイトルで、2017年に紹介してくれてもいる。いや、自分がこの話を過去に記事にしていないかをチェックするためにU-Siteを検索したら、その記事がヒットしたというわけである。

国内での反響

さて、それでは日本国内ではどうだったかというと、残念ながら今だにほとんど知られていないようである。Google Scholarの検索結果をちょっと調べてみても、日本人らしい名前はほとんど見当たらなかった。

その原因は僕自身にある。ACM SIGCHIで発表を行った1995年は、ヒューマンインタフェース学会が設立された1999年よりも前であり、計測自動制御学会のヒューマンインタフェース部会は存在したが、どちらかというと人間工学的なニュアンスが強かったので、そこで発表することをサボってしまったのである。以後、タイミングを失った形で、そしてまた自分自身が実験美学的研究にはあまり興味がわかなかったこともあり、自身で等閑視してしまっていたのだ。デザイン研究所でも、学会活動には関心が低く、「あ、そうなんですか」的な反応しかなかったし、継続研究をする意欲を失ってしまったのだ。残念だが、そんな形で現在に至っている、という具合である。

言いたかったこと

この研究が教訓的に語っていることをまとめると、次のようになる。ウィキペディアのまとめ方がおおよそそれに近いのだが、ウェイトの置き方が異なっている。つまり、使いやすそうに見えるインタフェースを設計するのはフェイクにも近いことですよ、ということだ。使いやすそうに見えるインタフェースは、審美的にきれいだったり美しかったりすることが多く、ユーザにとって魅力的に見えるかもしれないが、実際に使ってみたときに使いやすいとは限らない。デザイナーは、まず実質的なユーザビリティの向上を目指すべきであり、その後、可能なかぎり見かけのユーザビリティを高めるべく、審美性の向上を目指すべきだ、ということになる。これは、ユーザビリティ研究者として活動してきた筆者の基本原則ともいえることなのだ。

記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。