調査・分析とデザインの間のキャズム

ユーザ調査をして得られた結果を古典的なKJ法などで分析するまではいいが、その分析結果から要求事項までの間にはまだ距離がある。カスタマージャーニーマップを作成することは分析の一つのやり方として意味はあるが、そこからも「要求事項の明示」という段階に向かうにはちょっとしたギャップがあるのだ。

人間中心設計ライブラリーを書いていて困ったこと

みなさんのご支持をいただいて近代科学社から刊行してきた「人間中心設計ライブラリー」は、第0巻、第1巻、第2巻、第3巻、第7巻を出版し、あとは第4巻『HCDのマネージメント』、第5巻『HCDにおけるユーザ調査』、第6巻『HCDにおけるデザイン』の三冊を残すだけとなった。それぞれの巻は別の著者によって担当され、現在執筆が進行しているところだが、この時点になって、やはり気になっていたことが鮮明になってきた。

それは僕の担当する第5巻の目次を改めて精査していたときのことだ。もともと第5巻のユーザ調査から、第6巻のデザイン、第7巻の評価に至る流れは、ISO 9241-210やデザイン思考、PDCAなどの設計プロセスの考え方にもとづいて、設計プロセスを三分したものだった。そのような合意のもとに、それぞれを別々の著者が並行して執筆を開始したのだが、当初から、それぞれの活動段階の間のつながりが円滑にできるかどうかが気になっていた。

第7巻の評価では、デザインにおける評価の位置づけを書いておいたので、まあデザインから評価に至る流れについては、デザインの巻で評価について言及してあってもなくても、それなりに書けたかなと思っている。

問題は第5巻と第6巻のつながりだった。ユーザ調査によってユーザや利用状況に関する情報を得てそれを分析ことはそれなりに良い。そのための手法も色々と開発されているので、それを説明すれば良い。ただ、お恥ずかしい話だが、第6巻のデザインがどこから始まるか、第5巻のユーザ調査における分析結果をどのように利用してデザインがスタートするのかを明確にしていなかったのだ。なんとなく第5巻で頼みますというような雰囲気ではあったが、そこがはっきりしていなかった。

第5巻の筆者に入れ替えがあったので、先日、第5巻の新執筆陣で目次を改めて精査することになったが、そこで問題になったのはやはりデザインとのつなぎの部分だった。仮にそこを第5巻で扱うとして、どのようなやり方をそこに含めたらいいのか、いや、そもそも適切な手法はあるのか、ということが問題になったのだ。

キャズムをつなぐ方法

要求工学の言葉を使うなら、要求事項が明らかになったとして、要件事項(これはもうデザインのなかに含まれることだとは思うのだが)をどのようにして決めるか、ということだ。QFD(Quality Function Deployment)という手法はあるが、HCDとは異なる文脈で開発された手法であるために、ユーザ調査から得られたユーザの要求や必要性をどのようにそこに入れたらいいかが明確でない部分がある。その意味では、そもそも要求事項をどのように表現すればいいのか、ということが問題だったと言ってもいい。

インタビューや観察やダイアリー法などでユーザ調査をして、得られた結果をSCATやM-GTAやコンテクスチュアル・デザインの手法、あるいは古典的なKJ法などで分析するまではいい。しかし、その分析結果から要求事項までの間にはまだ距離がある。ペルソナやシナリオやカスタマージャーニーマップを作成することは分析の一つのやり方として意味はあるだろう。しかし、そこからも(ISOの言葉を使うなら)「要求事項の明示」という段階に向かうにはちょっとしたギャップがあるのだ。

シナリオやカスタマージャーニーマップにはas-isとto-beの違いがあるが、to-beの方はすでに要件事項を含んでいて、デザインのフェーズに入っているといえる。だから、この問題はas-isとto-beの間のギャップといってもいい。イノベーター理論で使われている言葉を使えばキャズムということになる。

第1巻での対応

このライブラリーの第1巻『人間中心設計の基礎』は僕が単独で執筆した。だからキャズムの問題もそれなりに解決することはできた筈なのだが、謎めいたこのキャズムの問題に対しては様々な発想法を紹介することでいささかお茶を濁す形になってしまった。その部分を書くにあたって、何人かのデザイナー諸氏と話しをしたのだが「そこは直感でやるしかないですね」というのが共通した意見だった。発想法について触れることでその箇所を済ませてしまったのには、そうした経緯もあった。

ホルツブラットの対応

ホルツブラットとベイヤーがコンテクスチュアル・デザインを提唱したとき、図式によって様々な角度から問題を明確化しようとする姿勢に共感した。もともと図式という表現形式には、最近流行りのグラフィック・レコーディング(グラレコ)でも使われているように、情報内容の理解を促進する作用がある。

ただ、グラレコは、それを描く担当者の理解力が足りないと、講演内容が理解できず、見当違いな内容を表現してしまうことになるので、一概には信用していない。以前、自分の講演を二度ほどグラレコされることがあった(一度は東京で、もう一度はシンガポールで)が、どちらも言いたかったポイントを外していて困惑させられた。

話が逸れたが、コンテクスチュアル・デザインにはプロダクトを意識した初版とウェブを意識した第二版があるが、どちらも優れた図解表現法だった。個人的にはUMLにヒントを得たのかな、と思える部分もあったが、ともかくワークモデルとして図解する行為は担当グループでの理解を深めるのに有効だと思えた。

それで、初版が出てまもなくのころ、ACM SIGCHIでホルツブラットの主催するチュートリアルに参加したのだが、書籍にあるような図解をさせて、さて次にどうするだろうか、と期待していたところ、「それではそこに整理した内容をもとにして、どのようなデザインがありうるかを考えてみてください」というような話をされ、あれれ、となってしまった。デザインプロセスに詳しい筈のホルツブラットにしても、このキャズムの問題は直観的解決にお任せという姿勢だったからだ。

ISO 9241-210:2018での対応

日本では、つい先日、ISO 9241-210:2010 Ergonomics of human-system interaction — Human-centred design for interactive systemsのJIS版、JIS Z 8530:2019 人間工学―インタラクティブシステムの人間中心設計が出たところだが、ISOの方ではISO 9241-210:2019が出てしまい、さっそくJIS委員会の方でもそのJIS化作業を開始した。多分来年にはJIS Z 8530:2020として刊行されるだろう。2010年版のJISは1年間という短命に終わることになってしまったが、これはJISの歴史でもちょっと異例のできごとである。

それはさておき、ISO 9241-210:2019においてデザインプロセスはどのように扱われているかというと、2010年版の図で「計画」となっていた始点と「適合」となっていた終点を外にだして、それ以外の有名な四つの活動を四角で括った形になっている。いずれJIS Z 8530:2020が出た段階で、この版については詳しく解説したいが、もう一つの特徴は、四つの活動をつなぐ矢印に前の活動から次の活動に渡されるアウトプットが明示されるようになったことである。

たとえば第一の利用状況の理解と明確化の段階から第二のユーザ要求の明確化の段階へは、ユーザグループプロフィルとかas-isシナリオとか、ペルソナが(たとえば、という形で)渡されることになっている。

そして第二から第三のデザイン解決案の作成へは、特定されたユーザニーズ、抽出されたユーザ要求、適用可能なデザインガイドなどが渡されることになっている。

(ついでだから全部紹介してしまうと)第三から第四のデザインの評価へは、利用シナリオ(to-beの意味と思われる)、低忠実度プロトタイプ、高忠実度プロトタイプなどが、第四の出力としては、ユーザビリティテスト報告書、フィールドレポート、ユーザ調査レポートなどとなっている。

ここでアレッと思うのは、フィールドレポートやユーザ調査レポートが第一の利用状況の理解と明示の段階の出力になっておらず、第四の評価の段階の出力になっている点だ。ちょっと理由は分からないが、いささか不可解ではある。

それはともかく、第二のユーザ要求の明確化の段階から第三のデザイン解決案の作成に渡される情報が、ユーザニーズ(needs)や要求事項(requirements)などだということは、やはりISOでもキャズムには悩んだようで、その結果、こうした情報を提示して、具体的な要件についてはデザインで頑張ってもらいましょう、ということにしたようである。

デザイン思考での対応

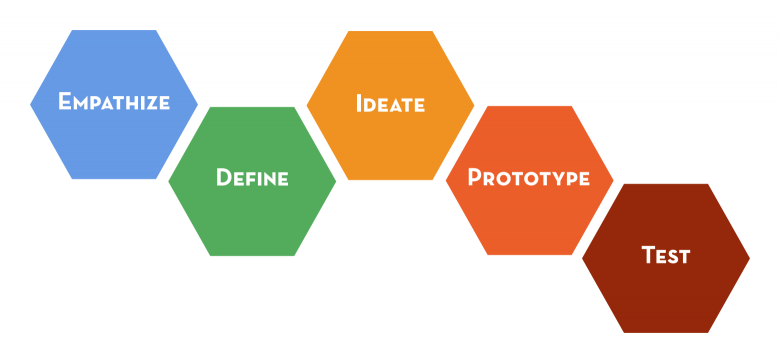

有名なスタンフォード大学で作られたデザイン思考のプロセス図には色の違う六角形が六つある。強引にISOと対応付けをするなら、最初のEmpathyの段階はおおよそISOの第一段階、次のDefineはおおよそISOの第二段階となるだろう。ちょっと飛ばして、最後のTestはISOの第四段階、その前のPrototypeはISOの第三段階に対応することになろう。

さて、残るは真ん中のIdeateである。これはISOには明示的に対応する活動段階がない。しかし、これを設置したことはこの図のすばらしい点だと思っている。これこそがキャズムに対応するものだからだ。

Empathize、Define、Ideate、Prototype、Test(共感、問題定義、創造、プロトタイプ、テスト)の5つから構成される。

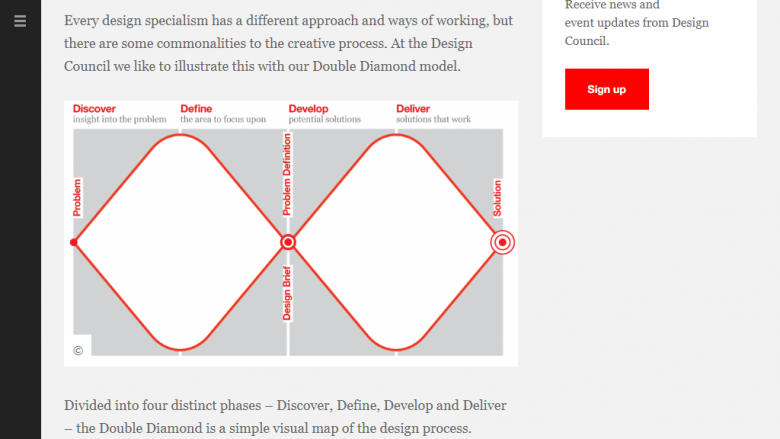

デザイン思考については、きちんと体系だった著作も論文もないので、推測になるのだが、このIdeateが、イギリスデザイン協議会が提唱したいわゆるダブルダイヤモンドに対応するのではないかと考えている。ダブルダイヤモンドについては様々な解釈がでているが、基本的には左側のダイヤモンドは問題の発見と定義であり、ここはISOの第二段階とかぶるところがあるだろう。そして、右側のダイヤモンドがアイデアの展開とその実現への流れになっていて、まさにキャズムの部分に相当するのだ。

結局…

やはりキャズムの問題は発想であり、『人間中心設計の基礎』で扱ったように発想法の紹介をするのが良いのだ、ということになるのかもしれない。

そういえば、ホルツブラットが帰納的手法(インダクション)として紹介している親和図法、つまりKJ法も、川喜田二郎は発想法(アブダクション)として提案している。川喜田の主張したかったのは、要するにデータを集めたら、単にその情報をまとめるだけでなく、それを「いじりながら」考えなさい、ということなのだろう。それには川喜田の提案するW型アプローチでも良いが、基本的には、ユーザから得られた情報を頭のなかで咀嚼して、何かをうみだすというクリエイティブな部分、ある意味で謎な部分でもある。

となると、最初の疑問にもどるなら、このキャズムの部分は第5巻ではなく第6巻のデザインで扱ってもらった方がいいのかなあ、などとも思える。まあ来年度中には三冊とも刊行されると思うので、皆さんには乞うご期待、というところである。

記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。