デザインにおける認知工学や人間工学

インタフェースデザインには認知工学や人間工学の知見が必要である。ただ、認知工学や人間工学をベースにしたユーザビリティデザインのあり方については、誤解されている面もある。

認知工学や人間工学に関する誤解

インタフェースデザインに認知工学や人間工学の知見が必要であるということは、筆者が長年主張してきたところである。それにもかかわらず、依然として最近紹介したローソンのPB商品デザインのような事例がでてくるのは嘆かわしいことだが、認知工学や人間工学をベースにしたユーザビリティデザインのあり方については、誤解されている面もあると思うので、今回はその点について書くことにする。

当然のことなのだが、認知工学や人間工学はインタフェースデザインを行う中核ということではない。中核になるのはあくまでも直感や感性であり、それによって得られた着想やその具体化に対してフィルターの役割を果たすものである。

ただ、フィルターというと誤解されてしまうかもしれないが、「具体化をしました。さて、それでは評価の段階で認知工学や人間工学を使って問題点を見つけて悪い点をみつけ、それを改善していきましょう」という二段階の流れをとるのでは手間がかかりすぎる。もちろん実際のデザイン作業では、意匠に関する具体化が行われ、インタラクションデザインが行われて、インスペクションやユーザビリティテストが行われることになるのだが、それを「認知工学+人間工学 after 具体化」というように捉えられてしまうと困る。そのように考えると、具体化が完成したと思っているデザイナーは、認知工学や人間工学はその欠点を暴き出すもの、つまりデザインしたものにケチをつけるもの、と思ってしまうだろうし、意匠の具体化を行う際には認知工学や人間工学の知識は関係なく、とりあえずまずは意匠を仕上げることが大切だと思ってしまうだろうからだ。

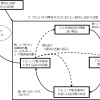

図1(以前紹介したデカゴンモデルを部分的に取り上げたもの)に示したように、認知工学や人間工学の知識は、評価や検査の段階にも活用されるし、それが現状の評価手法(インスペクションやユーザビリティテスト)のベースにもなっているのだが、本当は、それらの知識をデザイナーが頭のなかに十分咀嚼した形で持っていて、着想を具体化する段階でその原則にしたがったデザインを行うのが望ましいのだ。ただ、あくまでも中核になるのは感性や直感である。そして、感性や直感をくるむような形で認知工学や人間工学のフィルターが位置している、そんな風にイメージしてもらえばいい。そのような形で具体化のタスクを遂行すれば、評価や検査の段階の負荷も減るし、手戻りを少なくすることもできる。

認知工学や人間工学については、1990年代に皮肉を込めて言われたことがある。「そんなに原理原則を強調するなら、彼らにデザインさせてみればいい。さて、どんなものができるかな」と。当然のことながら、意匠デザインのトレーニングを受けておらず、その基礎力をもっていない認知工学者や人間工学者がデザインしたものは、まず魅力的でなかった。それどころか、時には認知工学や人間工学に照らしたときに、問題になる側面を持っていることすらあった。それに対して「それみたことか、偉そうなことをいうだけで、デザインになっていないではないか」という嘲笑が浴びせられたものだ。しかし、そうした対立的な関係は次第に消えるようになってきた。

デザインプロセスの読み替え

ユーザビリティ活動に対する認識が高まってきているために、現在ではそうした敵対的な関係が見られることは少ないだろう。しかし、「まず、デザイン(具体化)をして、それからユーザビリティの評価をすればいい」という思い込みは少なからず浸透してしまっているように思う。この一つの原因として、ISO規格で、要求事項のまとめから設計解の作成に至り、それから評価を行うというプロセスモデルが提示され、それが広まってしまったことが考えられる。それに影響されてか、デザイン思考のプロセスモデルでも、プロトタイプがあって、その次にテストが来る形になっている。それが「認知工学+人間工学 after 具体化」という考え方をバックアップしてしまっているのだ。

プロセスモデルがそうなっていることを認めるとするなら、そのプロセス図の読み替えをするようにすればいいだろう。つまり、設計解の作成やプロトタイプの作成の段階、つまり具体化の段階で、実は認知工学や人間工学の知見を十分に考慮することが必要、ということだ。

たとえばインタフェースデザインの基本中の基本原則であるゲシュタルト心理学の群化の法則に違反した意匠、あるいは一貫性の原則に違反した意匠などは、プロトタイプができあがってしまってから問題点を指摘されても全面的な描き直しになることが多く、デザイナーはそれを好まない。それは人間の心理として当然だろう。ユーザビリティ担当者が評価を行った段階で問題点を指摘される前に、デザイナー自身がそうした問題点のない意匠を具体化すれば、評価の負荷はずっと軽くなるはずだ。

デザイン教育について

その意味でも、デザイナーが認知工学や人間工学の基本的な知見を身に着けていることは不可欠であり、デザイン教育のカリキュラムにそうした内容が含められることが絶対的に必要なのだと思う。しかし、現在のデザイン教育を俯瞰すると、まだまだ十分とはいえない印象を持つ。デザイナーとして自立したと思い込んでいる中堅どころや大家となってしまうと、今更そんなことを勉強するなんて、という気持ちになるだろう。だから鉄は熱いうちに打たなければならない。熱いのは学生であり、学生はひよこである。しかし、ひよこだからこそ、必要なエサを与えられるべきなのだ。

そして、その教育のやり方も、単に原理原則を提示するだけでなく、具体例、とくに問題のあるデザイン事例を提示して、どこに問題があるかをみつけさせ、どのように改善すればいいかを考えさせるようなものにすべきである。原理原則を提示するだけだと、「あ、その話は聞いたことがある。だけど、自分のやっているデザインのどこに関係しているのかわからない」ということになりかねない。実践的な知識をもつこと、たとえ擬似的であっても実経験に近い学びをすることは大切だし有効である。

このやり方は、心理学におけるエピソード記憶と意味記憶の関係から納得することもできるだろう。いきなり抽象化された一般原則として意味記憶的な内容を提示するよりは、数々のエピソードを知り、そこから「自分の認知能力によって」一般原則としての意味記憶を抽出する方が、自然な流れであり、効果的でもあるのだ。

さらにいえば、エピソード記憶に訴える具体的な事例は複数与えられることが望ましい。つまり、認知工学や人間工学の原理原則に違反した事例を2つ以上提示することにより、その共通部分を抽出し、意味記憶としての一般原理を自分で獲得することができるからだ。

いいかえれば、認知工学や人間工学が大切と唱え、原理原則を一般論として教えるだけでは、それらの知識はデザイナーの身につかない。そのあたりも、具体化の段階で認知工学や人間工学を有効に作用させるためには大切なことである。

記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。