ユーザ調査からリリースまでの流れ

シリーズ「AIによって変わるデザインの行方」

原稿「AIによって変わるデザインの行方」では、対象としたデザインのプロセスについてもきちんとした定義をしておかなかった。茂木さんからもう一度話を聞いて、現在、企業で実践されているプロセスをフローの形に表現してみようと考えた。

デザインフローを改めて考える

昨年暮れに公開した「AIによって変わるデザインの行方」という原稿では、ユーザ調査における情報ツールを紹介し、AIの活用にも触れたが、紹介記事をベースにして書いたので、筆者としてあまり確信が持てないところがあった。またネットに掲載されている紹介記事に煽られてしまったところもあり、AIの凄さを多少強調しすぎてしまったきらいもあった。さらに、対象としたデザインのプロセスについてもきちんとした定義をしておかなかったので、話が不明瞭になってしまった側面がある。

そもそも、紹介したツールがデザインプロセスのすべての段階をカバーしてくれているわけではないと思うので、まずは前回協力をしてくれた茂木さんからもう一度話を聞いて、現在、企業で実践されているプロセスをフローの形に表現し、そのなかのどの部分がAI化されつつあるのかを改めて明示してみようと考えた。今回の原稿は茂木さんからの情報にもとづいて作成したものであり、原稿を書くために複数の企業の調査をしたわけではない。しかし、多くの企業を渡り歩いてきて、幅広い業界ネットワークをもっている茂木さんの話にはかなりの一般性があると考えられるのでここに紹介することとし、この次の原稿では、そこにAI化されつつある状況を色付けしていってみたい。

デザインフロー

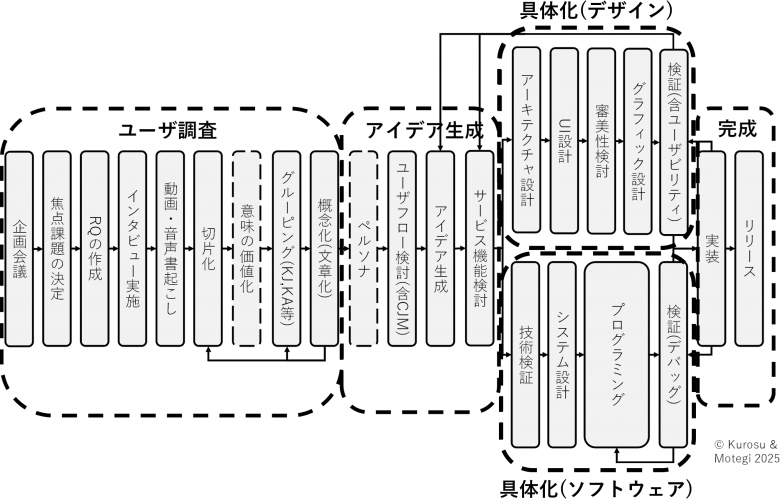

デザインプロセスを図では大きく、ユーザ調査、アイデア生成、具体化、完成というように区別している。この図に描かれているのは、基本的に何らかのサービス機能を有するウェブサイトを作成するプロセスと考えていただきたいが、現在、多数のデザイナー諸氏が関与しておられる業務の多くはこのような流れになっているのではないかと考える。

ユーザ調査

最初の段階は、企画会議であり、どのような事業を新たに推進していくかの議論があるだろう。そこでの結論にもとづいて、ユーザ調査の焦点課題が決定されることになる。この段階では、まだ複数の案が並立していたり、目標が多少曖昧だったりすることもあると思われる。粒度には大きなものも小さなものも色々とあるだろうが、ともかくも焦点課題の決定により、調査の方向性が打ちだされるわけである。

焦点課題が設定された後、それにもとづいてRQ(リサーチ・クエスチョン)が生成される。RQは、しばしばリサーチャがインフォーマントに発する質問内容と誤解されてしまうことがあるがそうではない。具体的な質問内容を生成するためのもとになる基本事項であり、ひとつのRQから複数の質問が生成されることも多い。要するに、調査すべき範囲を遺漏なくカバーしていることが重要な点である。また、調査をしている最中に浮かんだこと、インフォーマントの発話によって新たに疑問になったこともRQに追加される。ただし、その場合は、いちいち書き出しを行ったりはしない。

RQの作成が終わったら、インタビューの実施である。ここには、インフォーマントのリクルートや会場設定など、多数の事柄が含まれるし、また開始した時点での自己紹介の仕方から、インタビューに関するインストラクション、インフォーマントの緊張を解きほぐすアイスブレーキングなど、多数の配慮事項も含まれる。ともかく対人的な接触場面であることから、様々な配慮を行うことが必要であるが、それを詳述することはこの原稿の目的ではない。

インタビューを実施した後、取得した動画像データや音声データから書き起こしを行う。以前は、書き起こしを行う最中に、その内容が頭のなかで整理されてくることから、調査者が自分自身で実施するのが基本とされていたが、その後、特に業務目的のインタビューの場合には書き起こし業者を利用することが多くなった。その際、毛羽取りといって余計な相槌などを削除してくれるオプションもあった。

テキスト化されたインタビューデータに基づいて切片化が行われる。重要な内容を含むフレーズなどを中心にして、内容的な毛羽取りを行うことと言ってもいい。この際、ひとつの切片にはひとつの事柄しか含まれないように注意する。KJ法やSCAT (Steps for Coding and Theorization)などの分析手法で、分析対象となるのがこの切片である。インタビュー内容にかかわることをまとめる段階なので、ある程度の習熟が必要とされる部分である。

KA法を用いる場合には、特に、このあとで意味の価値化を行うことになる。KA法はまだ十分に普及している手法ではないが、価値という概念を見出してまとめることは結構高度な技であり、熟練しないと切片の同義反復のようなことになってしまいがちであり、注意が必要である。

その後、切片を書いたカードや価値を書いたカードのグルーピングを行う。SCATの分析は時系列的に行われるため、内容的なグルーピングがやりにくいが、ともかく内容的に関連性のある、いいかえれば単に類似したものというわけではなく意味的なつながりのあるグループにまとめてゆく。

ついで、生成したグループの内容を因果系列のようにまとめて、文章化してゆく。つまり、木構造やネットワーク構造になっているデータを線形文書化してゆくわけである。こうすることにより、断片的な素片としての切片の集合が、第三者にも理解しやすい意味内容をもった形になってゆく。

アイデア生成

文章化された情報にもとづき、デザインすべき内容についてのアイデアを生み出してゆくのが次の段階である。

ペルソナについては、不必要だという否定的な意見もあるが、ユーザイメージを作っておいた方がデザインする対象を吟味するときに便利であるということから、ペルソナ作成を行うケースが多い。

構築されたペルソナにもとづいて、彼/彼女がどのような目的を持ち、どのような状況下で、どのような考えをいだき、どのように行動するのかといった、ユーザフローの検討が次に行われる。その手法としてCJM (Customer Journey Map)が使われることもある。

その検討にもとづいて、アイデア生成が行われる。ここでは各種の発想法やダブルダイヤモンドなどのフレームワークが利用される。

そして、得られたアイデアにもとづいて、どのようなサービス機能を提供すればよいかというサービス機能検討が行われる。

具体化

サービス機能の原案ができたら、デザインチームとソフトウェアチームが活動を開始する。

デザインチームでは、まず骨組みとしてのアーキテクチャ設計が行われるが、これはソフトウェアチームと共有される。またソフトウェアチームでは、サービス機能として提案されたものが実現可能であるかどうかという技術検証が行われる。

デザインチームにおける流れは有名なギャレットのUXモデルに準じたものになっており、アーキテクチャ設計の次には設計が行われる。この段階で審美性の検討も行われ、色形の原型が決められ、次いでグラフィック検討が行われる。そして振り返りとしての検証が行われるが、ユーザビリティに関する検証もこの段階で行われることが多いそうだ。

ソフトウェアチームでは、技術検証に引き続いて、システム設計が行われ、プログラミング、検証(デバッグ)が続く。

最後にデザインチームの成果とソフトウェアチームの成果が統合実装され、リリースへと向かう。

次回に向けて

今回は、企画からリリースまでの流れの概略を示したが、それぞれの活動段階においてコンピュータの利用、特にAIによってサポートされる部分がどのあたりになるのかを次回に書いてみたい。以前の原稿では、AIにすべてが乗っ取られるような書き方になってしまっていたが、2024年末に少しずつ触れる機会のあったtoitta, Centou, AIチャットインタビューについて得た情報から、推測できる範囲でコンピュータ化やAI化の可能性について論じてみたいと思う。

記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。