HCDの学会活動とは何なのか

HCD関連の発表はケーススタディ的なものに軸足を置くべきではないか。製品やサービスの開発でどう焦点課題を設定し調査したのかということは、他社の関係者の参考にもなるはずだ。

そもそもHCDやHCIの学会活動は

HCDをHCIの一分野に位置づけることは適切でないこともあるだろうが、たいていのHCI関係の学会では、HCDとは呼ばなくても、ユーザビリティやUXに関連したセッションを含んで開催している。今回、筆者の出席したHCI Internationalには、セッションどころか “Design, User Experience and Usability (DUXU)” という大会(Affiliated Conferenceと言う)も含まれていて、今年で12回目を数える。

なお、このDUXUが開始される2年前頃に、筆者は “Human Centered Design (HCD)” という大会を主催していたのだが、Aaron MarcusがDUXUを突っ込んできて、その方がタイトル的には分かりやすかったためか、HCDは母屋を取られた形で大会として取り下げることになってしまった。それはともかく、HCI Internationalではこのように一つの重要な柱としてHCD、というかUXとユーザビリティが位置付けられている。

これは日本のヒューマンインタフェース学会でも同様で、ユーザビリティやUX関連のセッション数が多くなり、ユーザビリティ研究会も規模が大きくなってきた。そのことから、2005年にHCD-Netを立ち上げたのだが、それでも研究的な要素の強い発表はヒューマンインタフェース学会で発表されることが多かった。ここで研究的な要素の強い発表というのは、主に新しいユーザビリティ評価方法を開発したとか、生理学的なこれこれの指標がユーザビリティの測定に使えるかもしれない、といったような内容のものである。これらの学会のほかでユーザビリティやUX関連の話題が発表されるのは、日本人間工学会やデザイン関係の学会、特にユニバーサルデザイン関連の大会あたりだっただろう。

ともかく、HCI関連にしてもHCD関連にしても、研究発表は増える一方である。日本のHCI関連で言えば、主に技術系のものになるが、研究が発表されるのは、人工知能学会や日本バーチャルリアリティ学会、可視化情報学会、インタラクション(情報処理学会シンポジウム)、映像情報メディア学会等々はヒューマンインタフェース学会とは別の、独立した学会となっている。またSIGCHI Japan Chapterも設立されたし、電子情報通信学会や情報処理学会、日本感性工学会でも関連したセッションが多くみられる。その他、日本ロボット学会や日本教育工学会等々、関連する発表がでてくる学会はまだ他にもある。

この節でいいたかったことは、HCIにしてもHCDにしても、学会はどんどん増え、研究発表も増えている、ということなのだが、量的な増大につれて質的にも高まっているかというとそれはまた別である。

ライフサイクル

国家の消長や企業規模や売り上げの栄枯盛衰、個人の知的身体的能力など、ものごとにはライフサイクルのフェーズがある。類似した概念で成長や発達があるが、これらは主に成熟するまでのプロセスに関するものである。また、細菌学においては細菌の増殖を誘導期、対数期、静止期、死滅期に区別する増殖曲線(growth curve)というものがあるが、これは細菌のライフサイクルモデルといえる。いいかえれば、ライフサイクルには、凡そ成長フェーズ、成熟フェーズ、そして衰退フェーズがある。(ただし、従来、出生から成人になるまでを扱っていた発達心理学は、近年、老人学の隆盛にともなって衰退フェーズの人間についても研究領域を拡大している)。

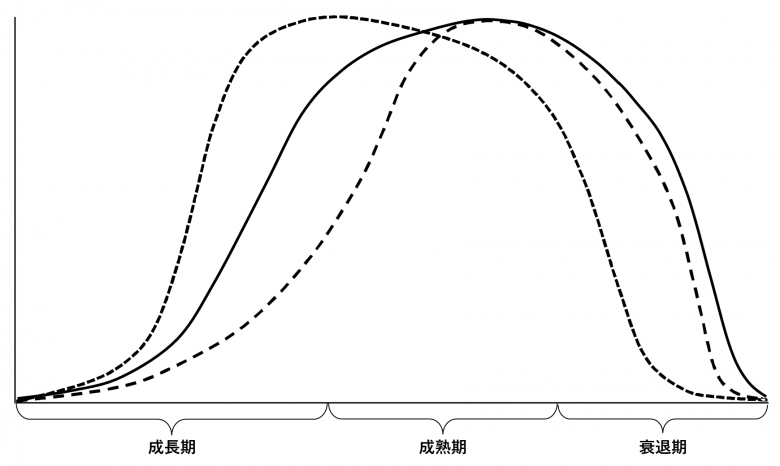

成長、成熟、衰退の各フェーズは概略して図1のように描くことができるだろう。図は大まかに描かれているが、各フェーズが連続していること、上昇方向か、水平方向か、下降方向かという3フェーズに大別されることを表現しているものである。横軸は時間、縦軸は対象によって異なるが、一種のパフォーマンスないし能力をあらわすと考えればいい。

学会活動のライフサイクル

さて、ここでいいたいのは、学会活動にもライフサイクルがあるだろう、ということである。

HCIの場合

HCIでいえば、1980年代から2000年代の初期までは、様々な新しいデバイスや技術が考案され、SIGCHIなどの学会会場も歩き回っているだけで楽しい活気にあふれたものだった。これがHCIの成長期といえるだろう。

その後、新概念や新技術が登場することがあったものの、人工現実感とか仮想現実などと呼ばれていたものがVRに統一されたように、学問体系として整備されるようになってきた。さらに前述したように新たな学会がうまれ発表の場が拡散した。また、それらの学会では、新しいガジェットを作るだけでなく、それを実証的に評価しようという傾向も強くなり、被験者をあつめて実験を行い、データの分析に統計的手法が使われることも多くなってきたが、斬新な提案は減り、だんだんと研究領域としての面白さは減ってきたように思う。これがHCIの成熟期といえるだろう。

その後、教育場面、輸送場面、医療場面など、適用範囲は広がってきたものの、予稿集を見ていても、聞きたいと思える発表に出会うことは少なくなった。衰退期とまではいかないけれど、斬新な内容の発表が減っており、成熟にちょっと陰りがみえてきたような気がするのだ。

さらに、内容的な面についてだけでなく、量的な面でも衰退傾向の見られるところがある。日本における代表的なHCIの学会であるヒューマンインタフェース学会も、現在では会員数の微減になやまされている。もちろんHCI関連の学会が多数あることから、トータルとしての発表数は日本全体で増えているとはいえる。

日本のHCD (HCD-Net)の場合

HCDでも同様な傾向があり、ISO 13407の情報が出回り始めた1990年代から規格が制定され、HCD-Netが成立した2005年前後までは、成長期と言ってよかった。その後、ISO規格が9241-210に改定された時期あたりから成熟期となったといえるが、2010年代に入ると、HCD-Netの活動は定常状態に入ったとみなしていいだろう。資格認定制度が安定的に普及してきたおかげで会員数はヒューマンインタフェース学会をしのぐほどになったが、この加速度がいつまでも続くとは考えにくい。何事にもクリティカルマス(加速度が落ち、定常状態に移行してしまうレベル)というものがあるからだ。

HCD-Netにとって一番の問題は、原典であったISO規格(JIS規格)が、世間の動向、特にUXについてきちんと対応しておらず、原典としての意義を失いつつあることだ。HCD-Netではそれに代わるものを自前で用意しようとしており、その気持ちは評価できるが、現在までのところ、きちんとした評価に耐える原典はまとめられていない。

また、学術団体なのか業界団体なのかという性格付けも不明瞭なままである。筆者としては、業界団体として事例研究などを含めた普及活動に重点をおくべきだと考えているが、学術団体として箔付けをしたいと考えている人たちもいるようだ。このあたり、原典が整備され、方針が明確にならないと、会員数の上ではそこそこのマスになっているものの、徐々に衰退期に入ってしまうのではないかと危惧している。世間的にもデザイン思考というキーワードが新鮮味を失ってしまい、デザインという言葉に魅力を感じる人は多いものの、その実体が追い付いていない。

世界のHCDの場合

世界に目を転じると、アメリカには以前からUPA (Usability Professionals’ Association)という組織があり、学会というよりは同業者団体として情報交換を行ってきたし、世界各地にLocal Chapterをつくり、World Usability Dayというイベントを開催してきたが、UXPA (UX Professionals’ Association)と名称を変更した時期に成長期から成熟期に入ったといえる。その後は、Local Chapterの活動も低下し、World Usability Dayというイベントを手放してしまったりして、現在では衰退期に入りかけているといえる。

HCDの学会活動のあり方

いわゆる研究開発と呼べるものがHCDの領域に多いかと考えてみると、それほどではないように思われる。数少ない研究の例としては、新しい調査手法の開発や提案、新しい設計手法の開発や提案、新しい評価手法の開発や提案、いろいろな手法の新たな形での適用のような手法がらみのものが多くなるように思う。調査をしてこういうことがわかりましたとか、設計をしてこういうものを作りましたとか、評価をしたらこうしたことが判明しました、といったケーススタディ的な内容は対象領域に固有なものが多くなり、いわゆる研究開発というよりは調査結果の報告という形になるだろうからだ。

だが、研究開発的な要素が少ないからと言って、そうした調査結果の報告に価値がないわけではない。むしろ反対である。もちろん、その調査結果が、特定の地域、特定の属性をもった人々にだけ限定した話であれば、その調査結果の意義はその範囲にとどまることにはなるが、どのような点に調査を工夫したのか、どのように結果を分析したのかといった点は、地域や属性にかかわらず、参考になるものである。

筆者としては、むしろHCD関連の発表は、こうしたケーススタディ的なものに軸足を置くべきではないかと思っている。これこれの製品やサービスの開発について、どのような焦点課題を設定して、どのような方法で調査を行ったのか、ということは他社の関係者の参考にもなるはずだ。

ただ、気がかりなのは、そうした発表を表に出したがらない企業の風土である。どのような製品やサービスの開発についてどのような調査をして、どのような結果が得られたかというようなことは、その企業にとっては貴重なノウハウとなる。技術的な研究開発であれば、知的財産としては特許を取るという形で保護されるので、特許申請をしたら、むしろ積極的に外部発表をしたがるものだが、ノウハウについてはそれを保護する法的制度がないために、そのノウハウを隠してしまおうとする、あるいは数年が経過して既に製品やサービスが普及してしまってから発表するという風潮があるように思う。

この傾向がHCDの土壌を育むのに適切でないことは明らかだが、かといってノウハウを保護したがる気持ちも理解できなくはない。この点がHCD-Netの業界団体としての限界でもあり、結果的にみると、基礎的な概念や手法を繰り返し教育したり、その情報交換に留まっているのが現状といえよう。HCDの組織的活動にはこのような現実があるが、それをどのようにして改善していくかは大きな課題である。

理想的に考えれば、すべての企業が調査活動を全公開しあう風土がうまれればいいのだが、どんなものだろう。製品やサービスに結び付いたものもあれば、結びつかなかったものもある…という形で一種の「目くらまし」ができるようになればいいのではないか、とも考えられるが、それでも調査結果を公表してしまうと、見る目のある他社の人が見たら、大きなヒントを与えてしまうことになりかねない。やはり調査に関する実践報告の交流会という形での組織的成長というのは難しいのだろうか。いつまでも基礎的でニュートラルなレベルでの情報提供にとどまってしまうのだろうか。悩ましいところである。

記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。