UX評価をフィードバックとして活用する

UX評価とは、利用側プロセス全体、つまり長期的な利用実態調査のことである。評価や分析と、その次の企画作業とは連動させるべきであり、評価分析のデータを活用することによって、ユーザの抱えている問題を把握し、よりよい人工物の設計につなげてゆくことが望ましい。

まずはUXの位置づけから

UXについては、そもそもの概念定義からして多様で混沌とした現状で、「もう定義なんてどうでもいいじゃない」「みんながテキトーに使ってるあれ、あれのことだよ」といった人も増えているような気がする。ちなみに僕自身は、

ユーザ(人とは限らない)がモノやコト(英語にはしにくいけど、自然物と人工物を含み、人工物にはコトとしてのサービス活動も含まれる。なお自分の身体はモノとして位置づけられる)を用いて何らかの目標を達成しよう(目標達成ということがキーポイントになる)とする(「する」という言葉にある能動性や主体性が基本ではあるが、受動的な場合ももちろんある。ただし落石に当たったり交通事故で轢かれてしまうような受動的なケースは経験ではあるがUXではない)際に、その経過や結果を想像(想像によって感情が喚起されることも含む)したり、知覚(当然、外界に適合したveridicalな知覚だけとは限らず、錯覚や幻覚も含まれる)したり認識(理性的認識だけでなく、感性的認識も含む)したりすること

とシンプルに(といっても、括弧だらけでとても読みにくいとは思うけど)考えている。まとめよう。「UXとは、ユーザがモノやコトを用いて何らかの目標を達成しようとする際に、その経過や結果を想像したり、知覚したり、認識したりすること」ということだ。これが僕の定義である。

世間に出回っている多様な考え方のなかにはユーザビリティとの区別をしないようなものもあるが、それは論外とする。

ISOの定義のようにresponseを含める考え方もあるが、これは自分の身体反応を知覚することとしては含みうるけれど、それはすべてのresponseを意味するものではない、と思っている。ISOの定義でいえば基本はperceptionの方にあるということである。

また、UXは主観的なもの、感性的なものであると捉える見方もあるが、満足感に集約されるという意味では主観的なものであることに同意するが、それに影響する要因としての客観的品質特性を忘れることはできないので、客観的側面と主観的側面の両方が関係していると考える。さらに、UXはそもそも評価できないものだという見方もあるが、最終的に満足感に集約されると考えている立場からすると、それは人間の内面的な心理的側面であり、評定尺度などの手法によって外化することができると考えることができる。

さて、このような立場でUXという概念を考えると、その評価をするにはどうしたら良いかということが次に問題になる。ここで登場するのが、ユーザビリティテストのようなユーザビリティ評価手法がUXの評価にも使えるという誤解である。ユーザビリティという設計時品質の評価と、利用時品質と関係するUXの評価とが異なるのはいうまでもないことなのだが、この誤解は相当根強いように思う。

次に問題にすべきなのが、予測的評価という考え方である。UXを予測的に評価できれば、設計段階でこの案ではどの程度のUXになるかが分かるから事業決定に便利だ、と考える人たちが多いことは容易に想像できる。しかし設計時にどの程度の信頼性と妥当性をもってUXを評価できるというのか、その根拠は明確でなく、これは全くの期待でしかない。ただし予想的評価なら可能だろう。予想はあくまでも予想であり、外れる可能性も大きいものだから。ただ、予想をするなら、これまでの利用実態調査で得た結果をどの程度考慮して設計したかによって、それが可能である。つまり、利用実態調査が重要だ、ということになる。

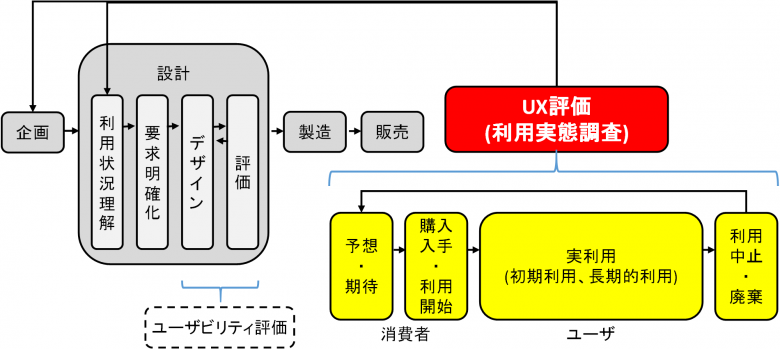

こうした関係を図示したものが図1である。

人工物の提供側と利用側のプロセス

図1は、タイトルにもあるように、人工物の提供側の流れと利用側(ユーザ側)の流れを示している。では、まずグレーの流れが人工物提供側で、黄色の流れが利用側のプロセスになっている。

提供側のプロセス

人工物提供側では、企画を行い、概略目標が定まった時点で設計を行い、それから製造をして販売をする。ISO 9241-210 (ISO 13407)が扱っているのは、このなかの設計のプロセスである。ただし、ISO 9241-210の流れ図をみると、企画の段階も四角い枠に囲まれていて、設計に含めていると解釈できるのだが、明示的にはそのように表現していない。そんな曖昧な状態である。ともかく設計の中には、利用状況の把握、要求の明確化、デザイン、それと評価とが含まれている。このあたりは意図的にISO 9241-210に対応させてある。

注意してほしいのは、ユーザビリティ評価の位置である。設計時の品質のひとつであるユーザビリティの評価はこの設計プロセスのなかに含まれているものであり、したがってUXの評価とは異なるということだ。

利用側のプロセス

次に、人工物利用側のプロセスに移る。この流れはUX白書のモデルを参考にしている。まず予想や期待がある。このフェーズは、提供側プロセスの製造から販売に至る時期に対応している。つまり、その時期になると、提供側から広告が流され、雑誌には紹介記事が載り、早めに入手した人の手記がネットに掲載されたりする。これにより利用側は、その人工物の存在を知り、類似の過去経験や提供者に関する評判や過去経験を思い出して、それなりの期待を抱くようになる。

次いで、人工物を購入したり入手したりして、利用を開始する時期がくる。この時期に、提供側のプロセスと利用側のプロセスは具体的な接点を持つことになる。またこれが消費者からユーザへの利用側の人々のラベルの転換点である。コト、つまり店舗の利用などのサービスの場合には、ここでプロセスは完了する。また、エレベータなどの公共物の場合には、反復して利用しない場合もあるので、そうした場合はここでプロセスが完了する。

モノ、つまり一般のハードウェアやソフトウェアの場合には、ここから初期利用の段階を経て、長期的利用の時期に入る。この長い時期を経て、最後には様々な理由から利用が中止され、ハードウェアの場合には廃棄に至ることになる。これが利用側プロセスの全体である。

この利用側プロセスの全体、つまり長期的利用(ISO 9241-210的にいえば購入から6-12ヶ月後の段階)での利用実態調査がUX評価となる。もちろん、過去に利用したが現在は利用していない場合には、回想にもとづくUX評価となる。

UXグラフやERMとの関係

前回までの2回で説明したUXグラフ(ERM)は、このUX評価の段階で利用するものである。繰り返しになるが、その意味で、設計段階での評価ではなく、ユーザビリティ評価とも異なったものである。

UXグラフの評価値は、+10がとても満足、+5あたりが中程度の満足、+1がかろうじて満足、0が満足とも不満足ともいえないと解釈できるので、+5に達していない項目は、すべて改善の必要があると考えるべきだ。もちろんマイナス得点は改善を重点的に検討しなければならない。

こうしたUXグラフの評価や分析は、図1の右端、つまり評価分析のフェーズ(赤)での作業ではあるが、実際にはそのように考えないほうが良い。どういうことかというと、その評価分析とその次の企画作業とを連動させるべきだ、ということである。いいかえれば、評価分析するUXグラフデータには、次の企画を検討する際に有用なネガティブ情報が沢山つまっている。そして、その作業は単にネガティブを0にするものではなく、ネガティブをポジティブに転換するための、また低いポジティブを高いポジティブに向上させるための作業である。この点が、従来の市場評価データの使い方において十分になされてこなかった点である。

また、設計プロセスのなかで、ユーザの実態を把握するためにユーザ調査が行われるが、実はUXカーブのデータは、その調査データと結局同じことなのだ、というマインドの切り替えも必要である。もちろん、通例のようなインタビューや観察などフィールドワークが行われてもいい。しかしUXグラフのデータには、問題点がより直裁に表現されている。それを利用しない手はない。

このような形でUXグラフのデータを活用することによって、ユーザの実態、というよりはユーザの抱えている問題を把握し、よりよい人工物の設計につなげてゆくことが望ましい。