少ない手間で多くの完了:

EASフレームワークによるフォームの簡略化

EASフレームワーク(まず取り除き、可能なところを自動化、残りの部分を簡略化)を使って、ユーザーの手間を最小限に抑え、フォームの完了率を向上させよう。

フォームの記入を楽しいと思う人はほとんどいない。ユーザーは目的志向であり、自分の目的を迅速かつ効率的に達成したいと考えているからだ。フォームの入力にかかる手間が多ければ多いほど、ユーザーが途中で離脱する確率は上がる。しかし、フォームを簡略化するということは、単に入力欄の数を減らすことではない。必要な情報を収集するには、長いフォームが必要な場合もある。重要なのは、企業の情報ニーズと、ユーザーが求める簡潔さと効率性のバランスをとることである。

フォームのユーザビリティを向上させるには、ユーザーに行わせる作業を減らすこととその内容をより容易にすることの2つの方法がある。この記事では、前者のアプローチ、すなわち、ユーザーの手間を最小限に抑えて、フォームの完了率を高めることに焦点を当てる。

EASフレームワーク

EASフレームワーク(Eliminate、Automate、Simplify)は、ユーザーの手間を減らし、フォームの完了率を向上させるための体系的なアプローチである。効率性に重点を置くことで、必要な情報を犠牲にすることなく、フォームを合理化できる。

その仕組みは以下の通りである:

- まず取り除く:必須ではない、緊急性のない、あるいは関連性のない質問を削除する。

- 可能なところは自動化する:既存のデータや推定可能なデータを活用することで、手動入力を最小限に抑える。

- 残りの部分を簡略化する:有用なデフォルト設定、代替入力、スマート書式設定によって、入力を迅速に行えるようにする。

以下のセクションでは、効果的で効率的なフォームのデザインを支援するために、各ステップを実践的な方策と実際の事例を交えて解説する。

まず取り除く

優れたフォームを作るというのは、信頼が預けられている銀行口座を管理するようなものだ。質問をするたびにその口座から信頼という預金が引き出される。つまり、質問の数が多すぎたり、不必要あるいは不躾に感じられると、信頼の残高が底をつき、ユーザーを完全に失うおそれがある。

ユーザーは、すばやく効率的に入力できると感じられるフォームほど完了させる傾向がある。最初に表示される入力欄が少なければ少ないほど、彼らが必要だと感じる手間も少なくなる。したがって、フォームでは必要な情報だけを尋ねるべきであり、重要でもなく、関連性もない質問は削除しよう。

不要な質問を削除する

それぞれのフォームのデザインは、ステークホルダーから情報要件を収集し、目的を明確にし、ユーザーのニーズを調査することから始める必要がある。初期段階では、アイデアを柔軟に受け入れる姿勢を保つべきだ。すなわち、意見を集め、提案を評価し、どの情報が必要かについて十分な情報に基づいて意思決定を行うことが重要である。

次に、すべての情報ニーズを優先順位リストに整理し、そのタスクに必要な核心的な質問を特定しよう。以下の問いを自問してみるとよい:

- この情報はなぜ必要なのか。

- このデータはどのように活用されるのか。

- この情報はユーザーまたはビジネスの目標をどのように支援するのか。

これらの問いに答えるには、そのデータを要求している特定の部署や人物を突き止めて、想定されている使用目的について話し合う必要があるかもしれない。そのデータに明確かつ実用的な用途がない場合は、収集するかどうかを再検討しよう。不必要な情報を求めることは、ユーザーの負担を増やし、その質問の意図に対する不信感を招くおそれがある。

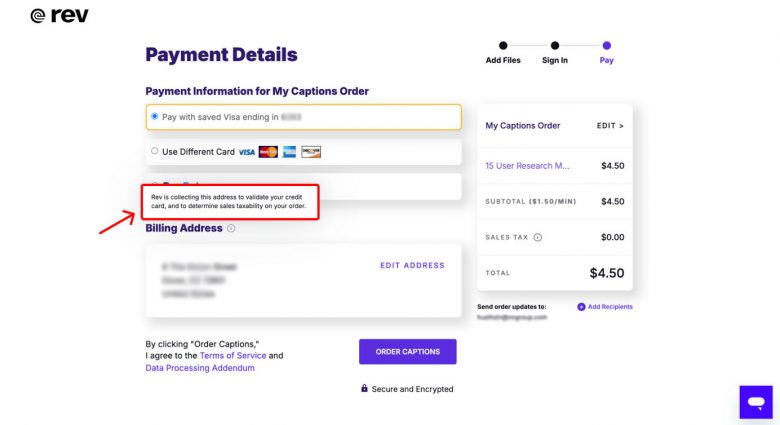

その質問が本当に必要かどうかを判断するには、ユーザーに対してその質問をどのように正当化するかを考えてみるとよい。特に予想外の質問やデリケートな質問の場合は注意が必要である。完結で明確な説明は、ユーザーに安心感を与え、信頼を築き、それぞれの質問の背後にある理由を理解してもらう助けになる。ユーザーは自分のデータがどのように使用されるかを理解していれば、フォームの記入を完了する傾向が強い。

ある情報を収集する正当な理由を説明できない場合は、その質問をそもそも入れるべきではない。

緊急性の低い質問の優先順位を下げる

すべての質問を今すぐ尋ねる必要はない。フォームに質問を加える前に、「この情報は今すぐ必要か」と自問してみよう。急がなくてよい質問は後回しにするべきだ。

必要なデータを一度にすべて取得しようとするのではなく、質問の優先順位を決めて段階的に尋ねよう。まずはその段階で必要な最低限の情報だけを尋ね、徐々に追加で情報を求めることで、ユーザーを最初から圧倒しないようにしよう。

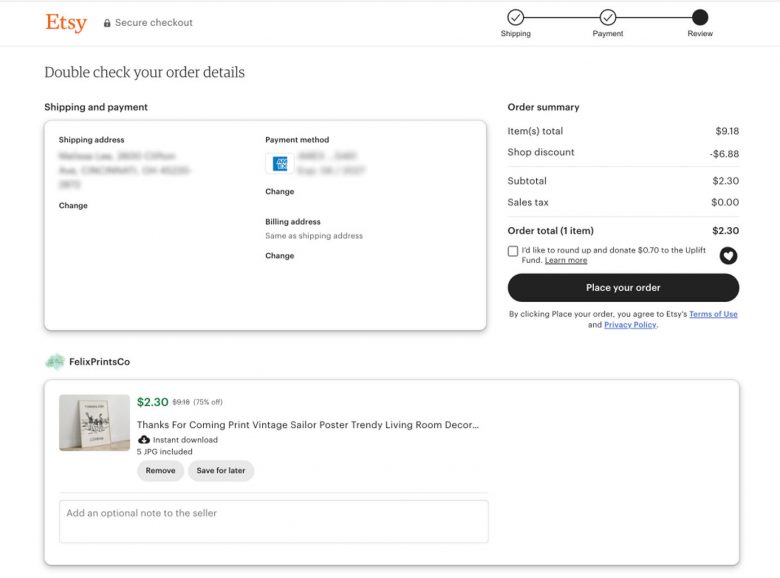

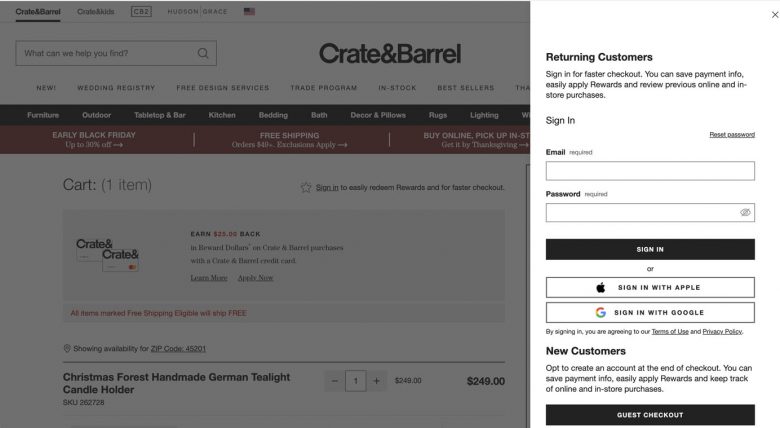

返報性の原則を頭に入れておくとよい。信頼の基盤がしっかりと確立されれば、ユーザーはより積極的に追加情報を提供してくれるようになる。ログインウォールは、メインコンテンツに進む前にユーザーにログインまたは登録を求めるため、一般にこの原則に反している。その結果、ユーザーはサイトの内容が価値のあるものかどうかを知る前に、時間と労力を費やすことを余儀なくされ、当然ながら、サイトの提供内容を知る前にサイトを離脱してしまうことが多い。たとえば、一部のECサイトでは、住所や支払い情報などの保存済み情報を再利用することでユーザーの時間を節約できると考え、決済時にアカウントの作成を求めている。しかし、そこで追加されるログインやアカウント作成用の入力欄は、ユーザーにとってはこの段階では無関係なものと見なされことが多く、購入を完了するという当初の目的から彼らの注意をそらすことになる。

より望ましい実装は、ユーザーがゲストとして決済できるようにし、パスワードの作成を注文後の確認ページまで後回しにすることである。この方法では、ユーザーは自分の目的に集中できるようになり、アカウントを作成する可能性も高くなる。

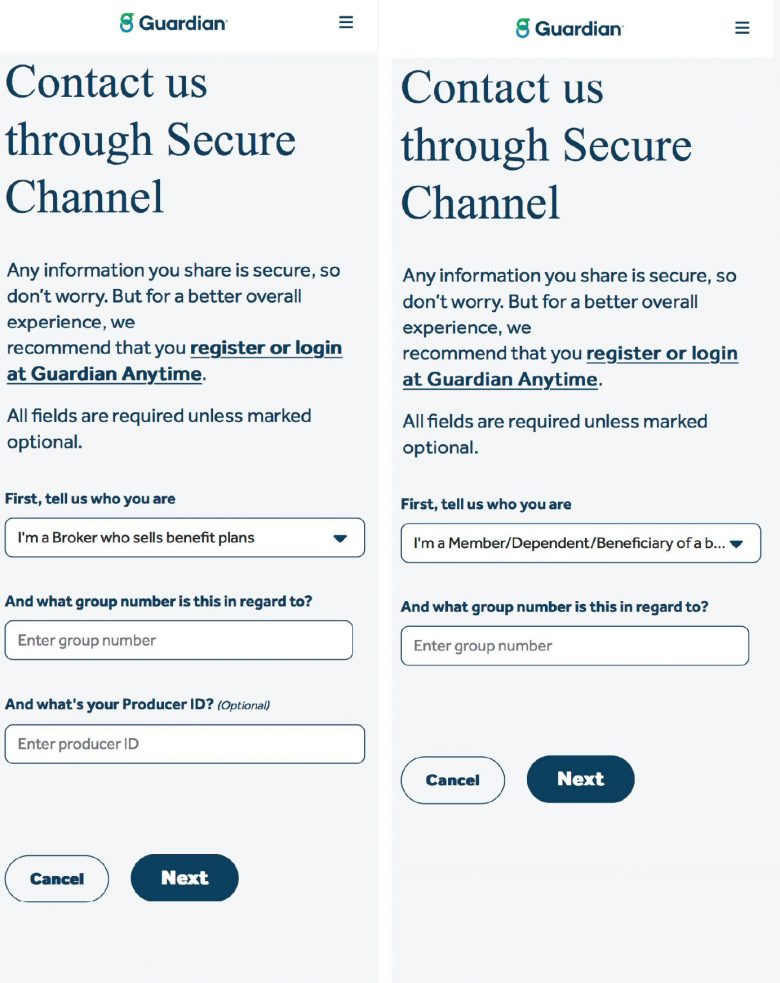

条件分岐ロジックを実装する

そのユーザーに該当しない質問は尋ねないようにしよう。条件分岐ロジックを使用して、回答に応じてユーザーを異なる経路に誘導し、それぞれの経路は可能な限り短く保つことが重要である。質問の多くが条件つきである場合は、主要な分岐となる質問を早い段階に配置し、ユーザーが当初から正しい分岐に進めるようにしよう。

可能なところは自動化する

手動でのデータ入力は時間がかかり、エラーも発生しやすい。この負担をユーザーに負わせる代わりに、可能な限りテクノロジーに作業を任せよう。自動化機能を使って、内容を事前入力したり、候補を提示したりすることで、ユーザーを退屈で反復的な作業から解放しよう。

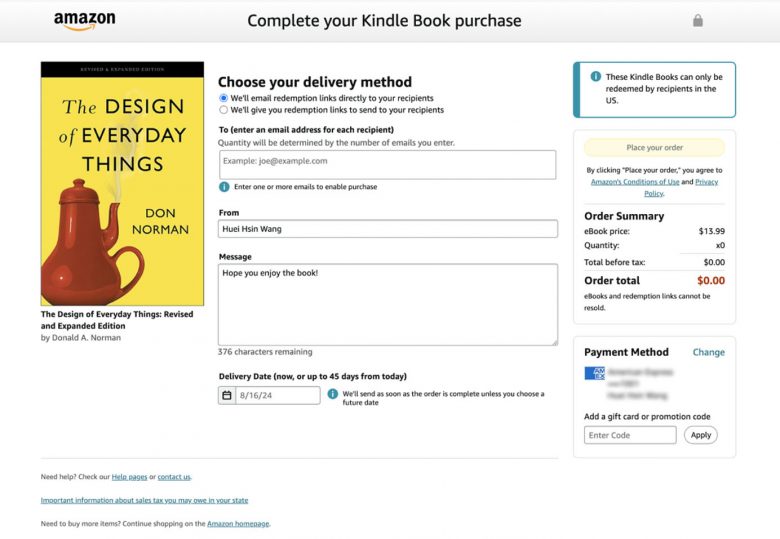

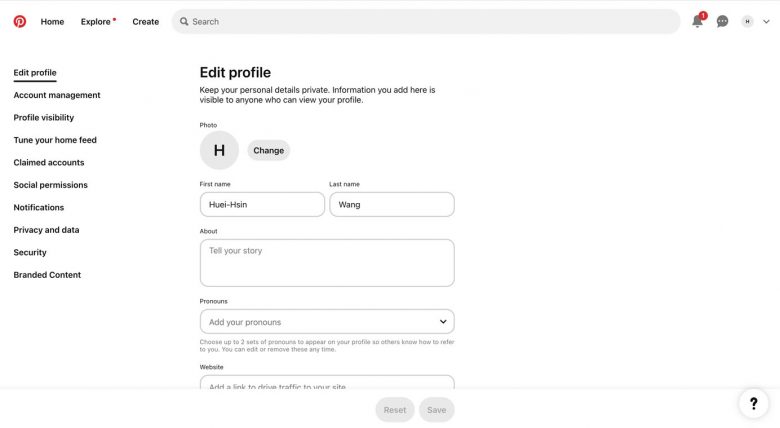

既存のデータを再利用する

すでに手元にある情報をユーザーに質問してはならない。既存のデータ(他システムとの連携や以前のユーザー入力によるものなど)にアクセスできる場合は、そのデータを使ってフォームの入力欄に事前入力し、ユーザーが必要に応じて情報を確認または更新できるようにすべきである。この方法により、ユーザーの負担が軽減され、重複したデータが収集されるリスクも最小限に抑えられる。

データの再利用には利点があるにもかかわらず、システムからデータを取得するという技術的な困難を回避するために、ユーザーに追加の入力を求める企業もある。しかし、信頼できる唯一の情報源に投資することで、長期的には大きなメリットがもたらされる。たとえば、ユーザーが住所を手動で再入力する場合、システムが重複を検出できなければ、わずかな表記の違いでも重複レコードが作成され、結果として、効率の低下や将来的なエラーにつながる可能性がある。

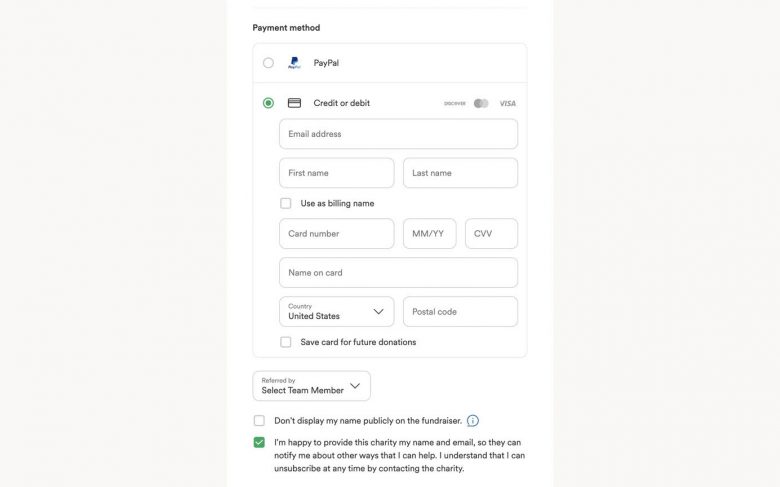

リピーター向けに繰り返し発生する操作をデザインする際は、次回の利用に備えてユーザーが入力した情報を保存するためのオプトイン形式の選択肢を提供することを検討しよう。ユーザーの選択を常に尊重し、支払い情報や住所などの個人情報を明示的な許可なに推測したり、自動的に保存したりしてはならない。

質問するのではなく、データを推定する

容易に推定できる情報をユーザーに提供してもらうのではなく、自動化によってプロセスを効率化しよう。たとえば、郵便番号から市や州を推定したり、生年月日から年齢を計算したりするとよい。そうすることで、冗長な作業が減り、フォームの入力を早く完了できるようになって、入力ミスの可能性も低くなる。

残りの部分を簡略化する

質問を完全に削除することも、ユーザーの入力を不要にすることもできない場合は、その質問に答えるために必要な手間を最小限に抑えることが次善の策だ。

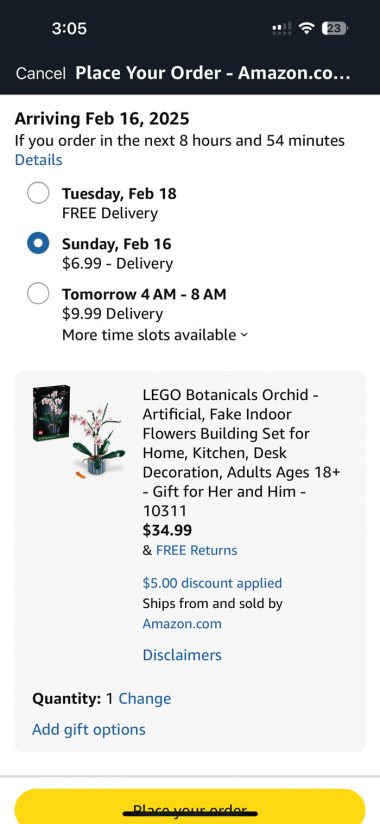

有用なデフォルト設定を提示する

デフォルト設定は、ユーザーに確実な出発点を示すことで意思決定を簡単にする。特定の選択肢がよく選ばれる場合や、ユーザーが選択の際にガイダンスを必要とする場合は、特に有用である。

ただし、ユーザーはデフォルト設定を変更することがほとんどないことに注意しよう。不適切なデフォルト設定は、押しつけがましく、不快に感じられ、エラーにつながるおそれがある。

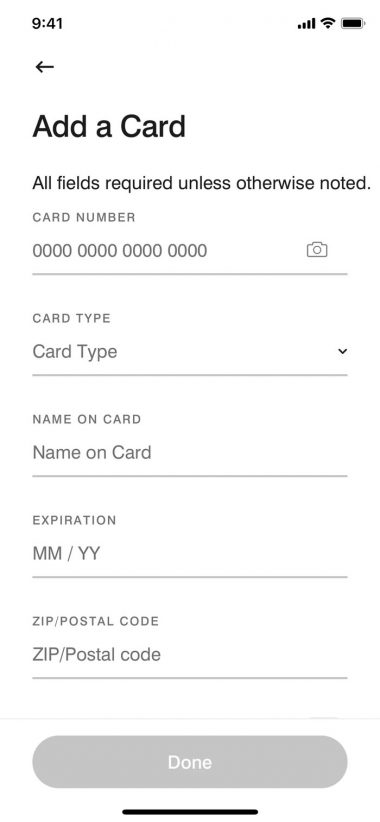

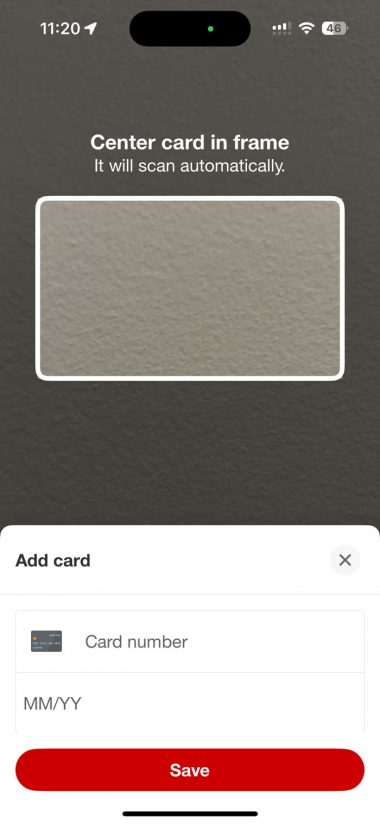

モバイル端末に備わっている機能を活用する

小さな画面での入力は難しいものだ。モバイル端末に備わっている機能を活用することで、この負担を最小限に抑えることができる。たとえば、カメラを使ってクレジットカードや本人確認書類をスキャンしたり、GPSを使って位置情報を自動入力したり、音声入力を代替手段として用いるとよい。ユーザーが入力しなければならない量が少なければ少ないほど、フォームへの入力は容易になり、実際に入力が完了される可能性も高くなる。

書式に柔軟に対応する

タスクによっては、電話番号、日付、住所などのデータを特定の書式で入力する必要がある。しかし、書式のルールが厳しすぎると、ユーザーの負担が増え、エラーも発生しやすくなる。

厳格な入力ルールに適合し、システムの期待に合致するようにユーザーに強いるのではなく、括弧や余分なスペースなどの不要な文字をバックグラウンドで除去することで、入力内容を整えよう。そうすれば、ユーザーは正確な書式を気にせずに、情報の入力に集中できる。

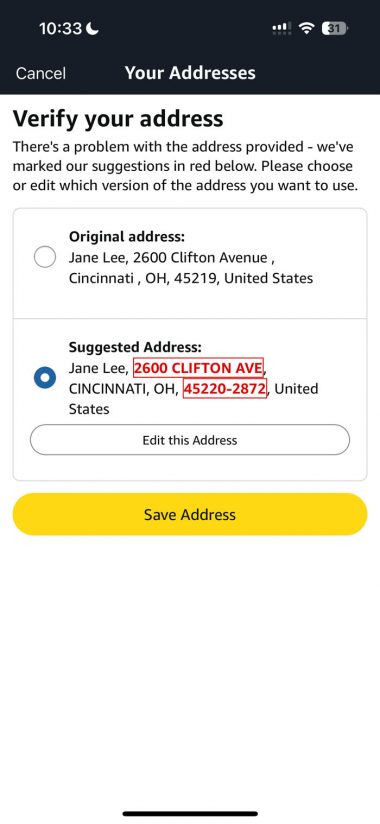

書式の調整にユーザーの確認が必要な場合は、元の入力とシステムが提案する書式を並べて表示し、ユーザーがすばやく確認して変更を承認できるようにしておこう。

ユーザーの入力内容を所定の書式に整える別の方法は、ユーザーの入力に合わせてその形式を構造化する、入力マスクを用いることである。フォームは必要な箇所にスペースや括弧、ハイフンを自動で追加し、不要な文字は無視される。入力マスクは、ユーザーが正しい書式を理解するのを助け、エラーを防ぎ、入力内容の確認を容易にする。

要約

フォームは面倒な作業だ、と感じさせるべきではない。だが、実際にはそう感じさせてしまうことが多い。フォームが長かったり、入力に手間がかかりすぎたりすると、ユーザーは途中で離脱してしまう。入力欄が1つ増えるごとに、離脱のリスクも高まる。だからこそ、EASフレームワーク(まず取り除き、可能なところを自動化、残りの部分を簡略化)を活用して、本当に重要な事項に焦点を当て、各ステップでの手間を最小限に抑えて、ユーザーがフォームを最初から最後まで完了できるように支援しよう。

記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。