その人工物を利用する人々の視点にたって、どのようなあり方が適切で望ましいかを考えることは、デザインの基本である。これまでは主に製品やサービスを対象にしてデザイン活動が行われてきたが、社会システムについても同じようなマインドセットで取り組むべきである。

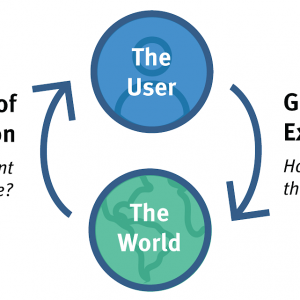

ユーザーはインタラクションのたびに、2つの課題、システムの現在の状態を理解すること、そして、それをどうしたら変更できるかを見つけること、という課題を乗り越えなければならない。デザイナーは、こうしたへだたりを認識して、わかりやすい概念モデルによってそれらに橋をかけることで、ユーザーを支援することができる。

営利中心主義もユーザ中心主義も、仮言命法でも定言命法でも表現は可能なように思われる。ただ、ユーザ中心主義を押す立場からすると、その気持ちとしては、義務論の立場をとり、定言命法で考えてゆくべきものだと言いたくなる。

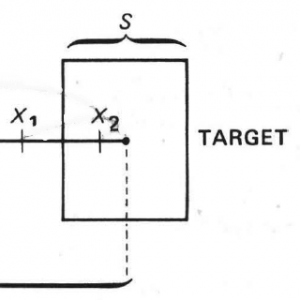

Fittsの法則のような多くの心理学的な法則は、必ずしも実際の設計の現場でそれを利用するのが適切とは思われない。法則を適用する代わりに、実験を行って得たデータによって判断することが適切なのである。

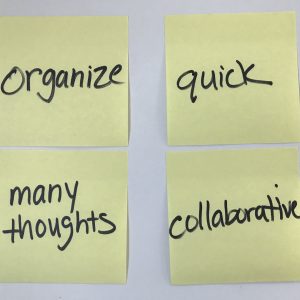

親和図法は、長い間、ビジネスで大量のアイデアを構造化するのに用いられてきた。UXの分野では、この手法は調査結果を構造化したり、アイデア発想ワークショップでデザインアイデアを分類するのに利用される。

HCD-Netの根底にある課題は、そのコアコンセプトが、ぼんやりとした、何でもありに近い状態であることだ。HCD-Netの改革には、コアコンセプトであるHCDの定義、対象とするもの、プロセスと手法を明示することが必要である。

HCD-Netの根底にある課題は、組織としてのコアコンセプトであるHCDの内実が、ぼんやりとした、何でもありに近い状態であることだ。HCD-Netを改革するためには、これまで何回か頓挫してきたコアコンセプトの明確化が必要である。

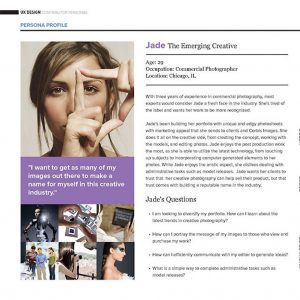

ペルソナはUXの作業に有益なツールであるのに、なぜしばしば失敗するのか。ペルソナの失敗の原因になる問題と、そうした問題を回避して克服する方法を知ろう。

機器の外観やグラフィックのデザインの仕事には、直感と感性、そして描画や造形のスキルが重要だ。だが、近未来のデザイン領域のデザイナーにとっては、それらや、人間工学や認知工学の知識だけでなく、洞察力や論理的思考能力、つまり理知的側面が重要だと考えている。

ユーザビリティとは、製品・サービスのUIの、ユーザーにとってのわかりやすさ・操作しやすさの度合いのことです。

ユーティリティ(機能や性能)が高くても、使いにくいとユーザーが感じるようなものでは、その価値は下がってしまいます。

ユーザビリティの高いUIには、パターンやルールがあります。

ユーザー視点のフィードバックがユーザビリティを高めます。

UX(ユーザー体験、体験価値)とは、特定の製品・サービスの利用時・前後にユーザーの中で生じる知覚・反応のことです。

カスタマージャーニーマップ(CJM)は、ある目的を持つユーザーと特定の製品・サービスとのやりとりを視覚化したものです。

CJMの作成や分析には、必要な要素やコツがあります。

CJMを作成するには、UXを把握する調査が必要です。

ユーザビリティ評価も、UXを把握する調査も、その目的やタイミングによって適切な方法を選択する必要があります。