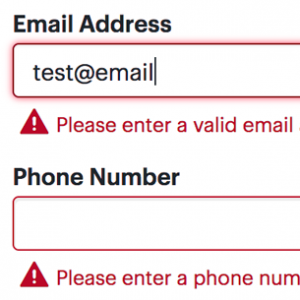

問題を明確に特定し、エラーのある入力欄にユーザーがアクセスして、すぐに修正できるようにすることで、ユーザーがエラーから復帰できる手助けをしよう。

HCIIのステファニディスは、HCIがこれから取り組んで行くべきことについて、学会として新たな枠組みを構築しようと考え、各学会の議長たちに呼びかけて、IJHCIの論文という形にまとめた。本稿では、その内容をベースにして、その骨子を紹介したい。

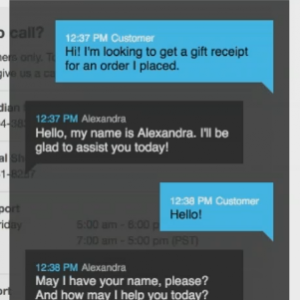

チャットは多くのWebサイトで見つけにくい。また、チャットのデザインが非効率だったり、表面的な情報しか提供していないことがよくある。

HCIIの総大会長を務めるステファニディスは、シュナイダーマンに刺激を受け、学会としても新たな枠組みを構築しようと考えた。HCIIは各学会の議長たちに呼びかけて行われたブレインストーミングや、その後の意見交換の結果、2019年7月にIJHCIの論文という形にまとめられた。

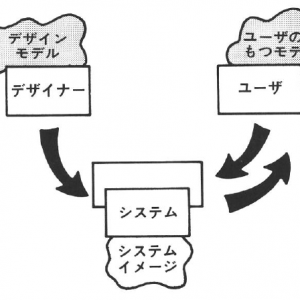

システムイメージの作成に関わる人々、特にデザイナー諸氏は、情報感度を上げ、理解力を深め、正義感をもってユーザに対して適切なシステムイメージを提供し、そのメンタルモデルが的確に構成され、技術の誤用や悪用が防止されるような社会を作ることに責任があるといえる。

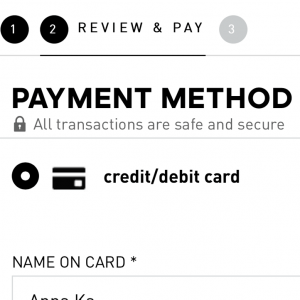

モバイルデバイスの長所と制約を考慮することで、モバイルECチャネルの決済エクスペリエンスを最適化しよう。ステップ数と入力を最小限に抑えることを目指し、位置情報やカメラのような機能を活用するとよい。

AIやロボティクス、IoTなどが普及するにつれて、HCDが扱う対象は、人間がそのなかに取り込まれ、そのなかで生活をするものにまで拡大されるようになるだろう。そうした時代の設計理念をここではHCD 2.0と呼ぶことにしよう。

アプリの通知を受け取るようにユーザーに求める前に、その価値を彼らに提示しよう。さらに、何についての通知であるかをユーザーに伝えるとよい。通知は一気に送信してはならない。また、通知は容易にオフにできるようにしておこう。

ペルソナは「デザインの成功」につながる手法だということは確かである。ただし、それは妥当性のあるデザインを行うことができるか、適切なデザインを行うことができるか、ということとは別である。

ユーザビリティとは、製品・サービスのUIの、ユーザーにとってのわかりやすさ・操作しやすさの度合いのことです。

ユーティリティ(機能や性能)が高くても、使いにくいとユーザーが感じるようなものでは、その価値は下がってしまいます。

ユーザビリティの高いUIには、パターンやルールがあります。

ユーザー視点のフィードバックがユーザビリティを高めます。

UX(ユーザー体験、体験価値)とは、特定の製品・サービスの利用時・前後にユーザーの中で生じる知覚・反応のことです。

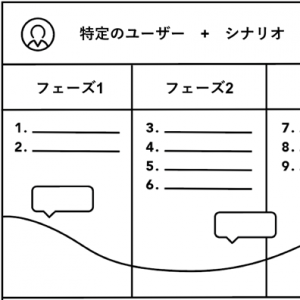

カスタマージャーニーマップ(CJM)は、ある目的を持つユーザーと特定の製品・サービスとのやりとりを視覚化したものです。

CJMの作成や分析には、必要な要素やコツがあります。

CJMを作成するには、UXを把握する調査が必要です。

ユーザビリティ評価も、UXを把握する調査も、その目的やタイミングによって適切な方法を選択する必要があります。