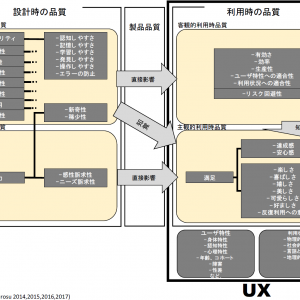

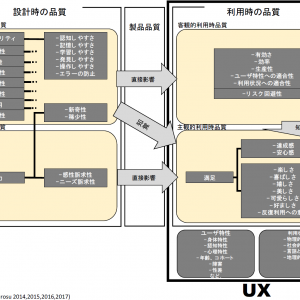

僕の品質特性図では、設計時の品質と利用時の品質を区別し、客観的品質と主観的品質を区別することで、四つの品質を分けることになった。設計時の品質がまずあって、その結果として製品品質ができ、それが利用されて利用時の品質となる、と考えるのが適切と思われたからだ。

毎年恒例、HCD-Net認定人間中心設計専門家へのインタビュー。2017年は、日産自動車の脇阪善則さんと坂本貴史さんに、自動車メーカーにおけるUX/UIデザインについてお聞きしました。

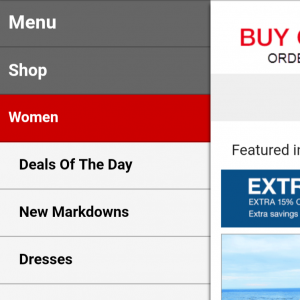

モバイルサイトのサブナビゲーションの主な実装方法としては、アコーディオンやシーケンシャルメニュー、セクションメニュー、カテゴリーランディングページが挙げられる。このうちのどれがそのサイトに最適なのかは、IAにある下位カテゴリーの数やサイトでのユーザーの移動パターンによって決定される。

この品質特性図づくりは、ISO 13407に出会った1990年代からの僕のライフワークの一部でもある。ここでは、どのようにしてこの図に至ったかという経緯の説明も交えて、少し詳しく説明を書かせていただこうと思う。それを知って頂くと、この図の理解もより深まると思う。

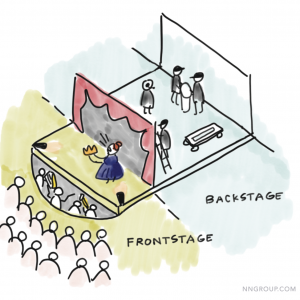

サービスデザインとは、組織運営をデザイン・連携・最適化することで、ユーザーと従業員双方のエクスペリエンスを改善して、カスタマージャーニーをよりよくサポートできるようにするものだ。

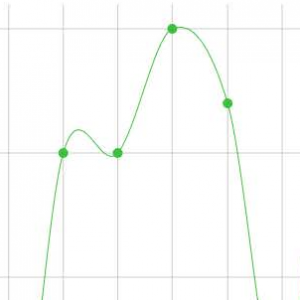

全体的UXをある時点に集約して考えることは可能ではあっても、それをそれまでの評価値から説明することは困難である。UXの評価の動的な変化に注目し、どのような側面がその高い/低い値をもたらしたのかを定性的に考察するアプローチ以外には、UXを全体的に把握することはできないし、その意味もない。

ウィザードは、情報入力で用いられる一般的なアプリケーションデザインパターンの1つである。これは、実行頻度の低いプロセスでうまく機能する。

イード・日本自動車ユーザー研究所では、近年問題視されている自動車のアクセルとブレーキの踏み間違いの経験、および踏み間違えた場合に加速を抑制して事故を防ぐ「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」について、調査を実施しました。

AmazonプライムやSpotifyのように、年額/月額料金を払ってサービスを提供するビジネスがここ数年増えてきています。サブスクリプションサービスにもさまざまなものがありますが、その中でもアメリカで人気のサブスクリプション“ボックス”の世界をご紹介します。

弊社・株式会社イードでは、デザイン思考を実践する一環で、ワークショップの運営・ファシリテーションの支援も行っています。今回は、弊社が普段利用するワークショップグッズをご紹介します。

ユーザビリティとは、製品・サービスのUIの、ユーザーにとってのわかりやすさ・操作しやすさの度合いのことです。

ユーティリティ(機能や性能)が高くても、使いにくいとユーザーが感じるようなものでは、その価値は下がってしまいます。

ユーザビリティの高いUIには、パターンやルールがあります。

ユーザー視点のフィードバックがユーザビリティを高めます。

UX(ユーザー体験、体験価値)とは、特定の製品・サービスの利用時・前後にユーザーの中で生じる知覚・反応のことです。

カスタマージャーニーマップ(CJM)は、ある目的を持つユーザーと特定の製品・サービスとのやりとりを視覚化したものです。

CJMの作成や分析には、必要な要素やコツがあります。

CJMを作成するには、UXを把握する調査が必要です。

ユーザビリティ評価も、UXを把握する調査も、その目的やタイミングによって適切な方法を選択する必要があります。